Denkmaldatenbank

Schloß Charlottenburg

| 09040610,T | |

| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |

| Ortsteil | Charlottenburg |

| Adressen | Spandauer Damm 10, 20, 22 |

| Denkmalart | Gesamtanlage |

| Sachbegriff | Schloss & Denkmal & Belvedere & Orangerie & Mausoleum & Brücke |

| Bauherr | Friedrich III. (Kurfürst) |

Das bekannteste und für den gesamten Bezirk prägendste Bauwerk ist das Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 10, 20/22. Der eindrucksvolle Komplex in Form einer barocken Schlossanlage mit mächtigem Kuppelturm, Ehrenhof und seitlichen Flügelbauten, verbunden mit zahlreichen Nebengebäuden in einer weitläufigen Gartenanlage zählte bis zum Zweiten Weltkrieg zu den bedeutendsten Profanbauten Berlins. Das 1695-99 errichtete und 1702-13 sowie 1740-42 umfangreich erweiterte Hauptgebäude war in den nachfolgenden 200 Jahren in seinem äußeren Erscheinungsbild weitgehend unverändert geblieben, nur die kunstvoll gestalteten Innenräume sowie einige Nebengebäude zeugten von den Eingriffen und Moden späterer Epochen. (1) 1943-45 wurden die Bauten des Charlottenburger Schlosses durch den Bombenkrieg weitgehend zerstört, ihr Wiederaufbau ab 1945 gilt als einzigartiges Zeugnis der Nachkriegsdenkmalpflege und als überragende Leistung der damaligen Direktorin der Schlösserverwaltung Margarete Kühn. (2) Darüber hinaus erlaubt der überwiegend im Erscheinungsbild des 18. Jahrhunderts wiederhergestellte Baukomplex Rückschlüsse auf die hohe künstlerische Qualität der barocken Anlage sowie deren Einordnung in die Geschichte der Schlossbaukunst als ein bedeutendes Beispiel für die Zeit des Absolutismus. Für die städtebauliche Entwicklung des Geländes westlich der Stadt Berlin seit dem Ende des 17. Jahrhunderts war das an der Spree, nahe dem mittelalterlichen Dorf Lützow, errichtete Lustschloss der Kurfürstin Sophie Charlotte der Initialbau: Die erste Ansiedlung für Handwerker und Schlossbedienstete an der heutigen Schloßstraße, die 1705 Stadtrecht und den Namen Charlottenburg erhielt, gemeindete 1720 Lützow ein und entwickelte sich innerhalb von 200 Jahren zu einer der reichsten Großstädte Preußens. Die enge Verbundenheit mit Berlin, die diese Entwicklung maßgeblich gefördert hat und 1920 durch das Gesetz zur Bildung der Stadtgemeinde Groß-Berlin manifestiert wurde, war bis dahin stets an die Nutzung des Schlosses durch das preußische Herrscherhaus sowie an die Anziehungskraft der reizvollen Landschaft und der kommunalen Privilegien für Berliner Bürger gekoppelt. Die politische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg hat nicht nur dem Bezirk Charlottenburg eine Aufwertung zum Zentrum West-Berlins, sondern auch dem Schloss im Zusammenhang mit der Neuordnung der Museumslandschaft in der geteilten Stadt die Rolle als Museum beschert und damit auch seinen kompletten Abbruch verhindert. (3) Heute ist das Schloss Charlottenburg die größte, in Teilen erhaltene ehemalige Hohenzollernresidenz in Berlin und mit seiner wechselvollen Bau- und Nutzungsgeschichte eines der stadthistorisch und baukünstlerisch bedeutendsten Baudenkmale im Bezirk Charlottenburg. Der im Kern der heutigen Anlage noch erkennbare Ursprungsbau, das ehemalige Schloss Lützenburg, war 1695-99 nach Entwurf von Arnold Nehring durch Martin Grünberg als Sommerwohnsitz für Sophie Charlotte, die Ehefrau des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III., errichtet worden. Nach der Selbstkrönung des Kurfürsten zum König Friedrich I. in Preußen im Jahr 1701 sollte eine umfangreiche Erweiterung des schlichten Gebäudes zur barocken Dreiflügelanlage durch Johann Friedrich Eosander (4) der neuen Rolle der Bauherrin als Königin gerecht werden. Auch nach ihrem frühen Tod 1705 wurden die Baumaßnahmen fortgesetzt, König Friedrich I. bestimmte zu Ehren Sophie Charlottes die Umbenennung des Schlosses und der südlich gelegenen Ansiedlung in Charlottenburg. Bis 1713, als Friedrich I. starb und der Nachfolger Friedrich Wilhelm I. die Arbeiten einstellen ließ, waren die beiden seitlichen Erweiterungsbauten und der Kuppelturm, die Ehrenhofflügel sowie die Große Orangerie als westlicher Seitentrakt fertig gestellt. Erst Friedrich II. ließ 1740-42 durch den Baumeister Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff das östliche Pendant (Neuer Flügel) anbauen und mit prachtvollen Wohnräumen und Festsälen ausschmücken. Nachfolgende Generationen veränderten das Schloss kaum, ließen lediglich im Inneren Raumgestaltungen im Geschmack ihrer Zeit erneuern und/oder Nebengebäude errichten. So entstanden zwischen 1788 und 1791 unter Friedrich Wilhelm II. das Schlosstheater und das Belvedere im Park nach Entwurf von Carl Gotthard Langhans sowie die Kleine Orangerie; Friedrich Wilhelm III. ließ 1810 das Mausoleum für seine verstorbene Frau Luise durch Friedrich Gentz und 1824 den Neuen Pavillon an der Nordostecke des Schlosses durch Karl Friedrich Schinkel als separates Wohnhaus erbauen. Mit dem Ende der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Schloss 1926 in den Besitz des Staates beziehungsweise der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten gelangt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.Zerstörung und Wiederherstellung haben dem Charlottenburger Schloss eine neue Zeitschicht hinzugefügt. Trotz des Verlustes an originaler Substanz stellt es heute nicht nur ein wichtiges Anschauungsobjekt für die Bau- und Raumkunst des 18. und 19. Jahrhunderts dar, sondern auch für die städtebauliche Entwicklung des Ortes. Ohne den wiedererrichteten Baukörper des Schlosses wäre seine stadträumliche Wirkung und die Maßstäblichkeit seiner Umgebung nicht nachvollziehbar. Unmittelbar nach Kriegsende war die Entscheidung, die zum größten Teil bis auf die Außenmauern vernichteten Bauten wiederaufzubauen, jedoch umstritten, waren sie doch stärker beschädigt als beispielsweise das Berliner Stadtschloss. Erst dessen Sprengung im Dezember 1950 führte in West-Berlin zum politischen und gesellschaftlichen Konsens, das Charlottenburger Schloss zu erhalten. (5) Die Prinzipien bei den mehr als drei Jahrzehnte dauernden Baumaßnahmen wurden durch sich ändernde denkmalpflegerische Auffassungen bestimmt: Bei den ersten Enttrümmerungs- und Sicherungsarbeiten sowie der Wiederherstellung des Außenbaus, der Dächer und der leichter beschädigten Räume stand im Vordergrund, ein intaktes Gebäude mit dem einheitlichen Erscheinungsbild der barocken Schlossanlage des 18. Jahrhunderts und zugleich mit der Funktion als Museum herzustellen. Zwar konnten große Teile der beschädigten Gebäudehülle bewahrt werden, es wurden aber auch Abbrüche, Verluste an historischer Substanz durch den Einsatz neuer Materialien und Konstruktionen sowie strukturelle Änderungen und Ergänzungen in Kauf genommen. (6) Bis in die 1960er Jahre, als die Gebäude nach und nach wiedereröffnet werden konnten, hatte als Maßstab weniger der überlieferte Bestand kurz vor der Zerstörung gegolten, sondern ein Idealzustand, den es zum Teil so nie gegeben hatte. Diese Haltung war besonders schwierig beim Umgang mit Raumgestaltungen, die mehrere Zeitschichten besaßen, wenn Umbauten des späten 19. Jahrhunderts, die man als weniger bedeutend einschätzte, entfernt oder nicht wiederhergestellt wurden, Verlorenes konsequent in Formen der Barockzeit rekonstruiert wurde. Erst ab Ende der 1960er Jahre kam es zu einer Neubewertung des überlieferten Bestandes, die auch Veränderungen späterer Zeiten als wertvoll erachtete, sowie zu einem differenzierteren Umgang bei Rekonstruktion und Neuschöpfung. (7) Seit dem Abschluss der Wiederaufbauarbeiten in den 1980er Jahren erfolgten in den 1990er Jahren nachträgliche Veränderungen, die durch die Neuordnung der Berliner Museen erforderlich oder durch die Rückkehr von Ausstattungsstücken nach der Vereinigung der West-Berliner und der Potsdamer Schlösserverwaltung zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 1995 möglich wurden. Seit 2004 wurde am Charlottenburger Schloss schrittweise eine Generalsanierung durchgeführt, die den Zeugnissen der Wiederaufbauzeit bereits einen eigenständigen Denkmalwert zuerkennt. Zur Gesamtanlage des Charlottenburger Schlosses gehören neben dem so genannten Alten Schloss der Neue Flügel, die Große und die Kleine Orangerie sowie der Theaterbau, darüber hinaus die im Park gelegenen Bauten Belvedere, Mausoleum und Neuer Pavillon, die Hohe Brücke und die Feldwegbrücke sowie das 1951 im Ehrenhof aufgestellte Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten, das vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Langen Brücke am Berliner Stadtschloss gestanden hatte.

(1) Scharmann, Rudolf G.: Schloss Charlottenburg, Königliches Preußen in Berlin, München 2003; Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002; Hinterkeuser, Guido: Von der Maison de plaisance zum Palais Royal, Die Planungs- und Baugeschichte von Schloß Charlottenburg zwischen 1694 und 1713. In: Sophie Charlotte und ihr Schloss 1999, S. 113 ff.; Giersberg, Hans-Joachim/Scharmann, Rudolf G.: 300 Jahre Schloss Charlottenburg, Texte und Bilder, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 1999.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg, hrsg. v. d. Verwaltung d. ehem. Staatlichen Schlösser und Gärten Berlin in Verbindung mit dem Deutschen Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 1955.

(2) Steudtner, Katharina: Der Wiederaufbau des Schlosses Charlottenburg in Berlin unter Margarete Kühn, ein gestalterisches Gesamtkunstwerk. In: Schloss Charlottenburg in Berlin, Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen, Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Bd. 7 (2005), Berlin 2007, S. 211 ff.; Schloss Charlottenburg, Berlin, Preußen, Festschrift für Margarete Kühn, hrsg. v. Martin Sperlich und Helmut Börsch-Supan, München/Berlin 1975, S. 9 f., 13 ff.

(3) Berlin und seine Bauten, hrsg. v. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin, Teil V, Bd. A, Bauten für die Kunst, Berlin-München 1983, S. 7 f.

(4) Johann Friedrich Nilsson Eosander, seit 1713 Freiherr Göthe (1669-1728). Vgl. Neue Deutsche Biographie 4 (1959), S. 545.

(5) Nachdem der Berliner Magistrat wiederholt Mittel für die Sicherung der Ruine verweigert hatte, wandte sich Margarete Kühn an die Britische Militärverwaltung, um sie von der Notwendigkeit der Rettung zu überzeugen. Vgl. Eggeling, Tilo/Hanemann, Regina/Julier, Jürgen: Ein Schloss in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, Berlin 1993, S. 20 f.

(6) Dazu gehörten das Entfernen von An- und Aufbauten des 19. Jahrhunderts (z.B. Sakristei von 1850, Königliches Hausarchiv von 1894-95, Attika am Neuen Flügel von 1838), der Abriss von Decken zugunsten einheitlicher Steindecken mit Heizung oder der Wiederaufbau des Kuppelturmes mit einer Stahlkonstruktion. Viele Räume wurden für museale Nutzungen neutral gestaltet. Vgl. Steudtner, Katharina: "Wiederherstellen oder vollends vernichten?", Theoriebildung und denkmalpflegerische Praxis beim Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Beiheft 37), Berlin 2015.; Sperlich, Martin: Denkmalpflegerische Prinzipien beim Wiederaufbau von Schloss Charlottenburg. In: Festschrift für Margarete Kühn 1975, S. 13-22.

(7) So wurde die vollständige Rekonstruktion der zerstörten Wand- und Deckengestaltung in der Goldenen Galerie (Neuer Flügel) oder in der Schlosskapelle (westl. Erweiterungsbau) auf Grund von guter Dokumentation und Quellenlage durchgeführt, während das zerstörte Deckenbild von Antoine Pesne im Weißen Saal als nicht rekonstruierbar galt. Hier wurde statt einer Kopie ein zeitgenössisches Gemälde des Malers Hann Trier als Ersatz gewählt. Bei der Entscheidung, auf der Balustrade an der Gartenseite des Alten Schlosses Figuren aufzustellen, die auf einem Stich Eosanders zwar dargestellt, aber wohl nie ausgeführt worden waren, stand die Absicht im Vordergrund, sowohl den Idealplan des wiederhergestellten Barockschlosses zu vollenden als auch die am Wiederaufbau tätigen Künstler mit eigenen Werken zu beteiligen. Die 20 Figuren aus der griechischen Mythologie wurden an fünf zeitgenössische Bildhauer (Günter Anlauf, Harald Haacke, Joachim Dunkel, Karl Bobek und Hans Joachim Ihle) in Auftrag gegeben, in Aluminiumguss ausgeführt und bis 1978 aufgestellt. Vgl. Steudtner, Katharina: "Wiederherstellen oder vollends vernichten?", Theoriebildung und denkmalpflegerische Praxis beim Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Beiheft 37), Berlin 2015, S. 290 ff., 308.

Literatur:

- Inventar Charlottenburg, 1961 / Seite 16

- Reissig, Harald: Schloß Charlottenburg, in: Geschichtslandschaft, Charlottenburg 1, 1986 / Seite 91-112

- Endlich/ Wurlitzer: Skulpturen und Denkmäler, 1990 / Seite 26 (Reiterstandbild)

- Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Schlösser, Herrenhäuser und Gutsanlegen in Berlin, Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Bd. 46, Berlin 2016 / Seite 130-145

- BusB II/III 1896 / Seite 28 (Reiterstandbild)

- BusB V A 1983

Teilobjekt Schloß Charlottenburg

| Teil-Nr. | 09040610,T,001 |

|---|---|

| Sachbegriff | Schloss & Corps de Logis |

| Baubeginn | 1695 |

| Umbau | 1701, 1816, 1947 |

| Entwurf | Nering, Johann Arnold (Architekt) |

| Ausführung | Grünberg, Martin (Architekt) |

| Entwurf | Göthe, Eosander von (Architekt) |

Der als Altes Schloss oder auch als Nehring-Eosander-Bau bezeichnete Hauptteil des Schlosses, die monumentale Dreiflügelanlage aus lang gestrecktem Corps de Logis (8) mit hohem Kuppelturm und zwei Ehrenhofflügeln, war nach der Bombardierung im November 1943 zum größten Teil bis auf die Außenmauern ausgebrannt, Dächer und Decken waren eingestürzt. Für den Wiederaufbau des Außenbaus samt bauplastischem Schmuck zwischen 1946 und 1956 orientierte man sich an der äußeren Form, wie sie im frühen 18. Jahrhundert entstanden war: Turm und Dächer wurden in ihrer ursprünglichen Gestalt, jedoch mit neuen Materialien und Konstruktionen, rekonstruiert. Von den kunstvoll ausgestatteten Innenräumen waren nur wenige mit Resten originaler Substanz erhalten geblieben; die Wiederherstellung der beschädigten und die Rekonstruktion verlorener Raumausstattungen zogen sich zum Teil bis in die 1970er Jahre (9); einzelne Arbeiten sind bis heute nicht abgeschlossen oder werden im Zuge der Generalsanierung bereits wieder überarbeitet.Der von Johann Arnold Nehring entworfene und 1695-99 durch Martin Grünberg ausgeführte Ursprungsbau zeichnet sich noch als zweieinhalbgeschossiger Bauteil mit flachem Walmdach in der Mitte des Corps de Logis ab: Putzbänderung und Wandpfeiler am Sockelgeschoss sowie glatt verputzte Wandflächen an Obergeschoss und Mezzanin gliedern die Fassaden; elf Fensterachsen sind am Piano nobile durch Sandsteinrahmen mit Dreiecksgiebel- und Segmentbogenverdachungen sowie durch eine Kolossalordnung aus Halbsäulen mit korinthischen Kapitellen betont. Eine Balustrade schließt die Fassade nach oben ab; auf dem abgeflachten Walmdach fasst ein schmiedeeisernes Geländer eine Dachterrasse ein. Nach Süden sprang die Mitte der Fassade ursprünglich leicht zurück; hier hatte der Entwurf Nehrings eine zweiläufige Außentreppe vorgesehen, die jedoch nie ausgeführt wurde. (10) An dieser Stelle fügte Eosander später den Unterbau für den Kuppelturm ein, das Treppenhaus verlegte er nach innen an die Westseite des Vestibüls. Den nachträglich eingefügten Bauteil markierte er durch einen dreiachsigen Mittelrisalit mit großen Rundbogenöffnungen, Säulenordnung und Dreiecksgiebel. An der Gartenseite tritt in der Mitte aus dem blockhaften Baukörper mit fünf Seiten eines Zehnecks ein flach gedeckter zweigeschossiger Pavillon hervor, der durch Wandpfeiler, Halbsäulen und Balustrade betont ist und in beiden Geschossen je einen ovalen Saal beherbergt. Mit je zwei weiteren Räumen und kleineren Kabinetten zu beiden Seiten der Säle war das vergleichsweise bescheidene Raumprogramm des Lustschlosses ausschließlich für Tagesbesuche der Kurfürstin ausgelegt. Eine damals noch ungewöhnliche Lösung war die Anordnung der Haupträume nicht im Piano nobile, sondern im Erdgeschoss; die Bauherrin hatte sich einen direkten Zugang zum Garten gewünscht. (11) Neben dem äußeren Erscheinungsbild des Kernbaus erinnern heute noch fünf rekonstruierte Paraderäume im Erdgeschoss an der Gartenseite, die so genannte Erste Wohnung Sophie Charlottes, und der obere Ovale Saal, der trotz späterer Veränderungen in seiner ursprünglichen Gestalt wiederhergestellt wurde, an die erste Bauphase des im Juli 1699 eingeweihten Schlosses Lützenburg. (12) Als Johann Friedrich Eosander 1701 den Auftrag erhielt, das kleine Schloss auszubauen zu einer offiziellen Sommerresidenz, die der ersten Königin in Preußen angemessen war, hatte er kurz zuvor bei einer Reise nach Paris die neuesten Entwicklungen französischer Schlossbaukunst und Dekorationsformen studiert. Sein Entwurf aus dem Jahr 1702 sah vor, den Kernbau durch seitliche Anbauten auf etwa 140 Meter zu verlängern und mit zwei nach Süden anschließenden Hofbauten zu verbinden, sodass ein etwa quadratischer Ehrenhof entstand. (13) Die imposante Dreiflügelanlage sollte darüber hinaus nach Osten und Westen durch je eine lang gestreckte Orangerie noch einmal in ihrer Länge verdreifacht werden. Während sich die Gartenfront des Corps de Logis, gleichmäßig hoch und mit einer durchgehenden Balustrade durch Risalite rhythmisiert, als prachtvoller Abschlussprospekt für den Garten nach dem Vorbild des Versailler Schlosses präsentieren sollte, waren die Baumassen der Südseite von den zweigeschossigen Seitenflügeln bis zum Turm in der Höhe gestaffelt und mit Vor- und Rücksprüngen der Fassaden und dem durch ein Schmuckgitter begrenzten Ehrenhof vielfältig gestaltet. Den 45 Meter hohen Kuppelturm, dessen Proportionen auf den Gesamtbau berechnet waren, inszenierte Eosander als Mittelpunkt der Gesamtanlage und als Blickpunkt sternförmig ausstrahlender Sichtachsen. Bei der Fassadengestaltung orientierte er sich in Proportionen, Gliederung und Dekoration am Vorgängerbau, beschränkte sich an der Gartenseite jedoch auf Wandpfeiler und Halbsäulen an den Risaliten und verzichtete an der Hofseite auf Fensterverdachungen, sodass sich die neuen Bauteile deutlich vom Ursprungsbau abheben. Eine ungewöhnliche Lösung wählte Eosander im Inneren: Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus wurden die Wohn- und Paraderäume Friedrichs I. an der Gartenseite mit hohen Gewölbedecken abgeschlossen, die weit in das Obergeschoss hineinragen. Über diesen so genannten Muldengewölben blieb nur Platz für ein niedrigeres Zwischengeschoss, das am Außenbau jedoch nicht in Erscheinung tritt.Die bis 1713 nach Eosanders Plan ausgeführten Erweiterungsbauten - die beiden T-förmigen, östlich und westlich an den Nehringbau angefügten Flügel, sowie der Kuppelturm mit seinem Unterbau - waren in unterschiedlichem Maße von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges betroffen: Der Turm, der westliche Erweiterungsbau und die östliche Hofseite waren komplett zerstört, die Ehrenhofflügel und die Gartenseite der Erweiterungstrakte dagegen nur soweit beschädigt, dass das Äußere sowie einige Räume im Erdgeschoss mit ihren wandfesten Ausstattungen anhand von originalen Resten vergleichsweise schnell wiederhergerichtet werden konnten. (14) Dagegen wurde die ausgebrannte Schlosskapelle, die zu den Höhepunkten der Prachtentfaltung im Charlottenburger Schloss gehörte, 1960-77 auf der Grundlage einer Dokumentation durch Farbdias komplett rekonstruiert (15), während die zerstörten Räume im Obergeschoss als Ausstellungsräume überwiegend neutral gestaltet wurden. (16) Die eingestürzte Kuppel entstand 1956 in ihrer alten Form, jedoch als moderne Eisenkonstruktion, neu. Die Wetterfahne auf der Laterne, die vergoldete Figur der Glücksgöttin Fortuna, schuf der Bildhauer Richard Scheibe in Anlehnung an das Original von 1710, den Bronzeschmuck an den Kuppelfenstern ließ man von Karl Bobek nachbilden. (17)

(8) Im Schlossbau der mittlere Trakt für die Wohn- und Empfangsräume.

(9) Die Eröffnung der historischen Räume im Alten Schloss fand am 21.5.1966 statt. Vgl. Göres, Burckhardt: Schloss Charlottenburg, Geschichte des Wiederaufbaus und der Restaurierung in chronologischer Abfolge. In: Schloss Charlottenburg in Berlin, Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen, Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Bd. 7 (2005), Berlin 2007, S. 31-46.

(10) Die geplante Außentreppe als Zugang zu den Haupträumen im Piano nobile war obsolet geworden, nachdem die Königin ihre Räume in das Erdgeschoss verlegt haben wollte. Vermutlich nach dem Tod Nehrings 1695 war der schwedische Hofarchitekt Nicodemus Tessin d. J. als Berater für den Entwurf eines Treppenhauses im Inneren herangezogen worden. Den Vorschlag Tessins für ein großes Treppenhaus in der Mitte der Hofseite, der in einer Zeichnung überliefert ist, führte man jedoch nicht aus, stattdessen wurde das Schloss 1699 ohne großes Treppenhaus eröffnet. Vgl. Reuther, Hans: Der Treppenhausentwurf von Nicodemus Tessin d. J. für Schloß Charlottenburg. In: Festschrift für Margarete Kühn 1975, S. 169-178; Keller, Fritz-Eugen: Zur Datierung der Planungsvorschläge Nicodemus Tessins des Jüngeren für das Schloß Lützenburg. In: Ribbe, Wolfgang (Hrsg.): Von der Residenz zur City, 250 Jahre Charlottenburg, Berlin 1980, S. 39-65.

(11) Hinterkeuser, Guido: Von der Maison de plaisance zum Palais Royal, Die Planungs- und Baugeschichte von Schloß Charlottenburg zwischen 1694 und 1713. In: Sophie Charlotte und ihr Schloss 1999, S. 115.

(12) Die Räume der Ersten Wohnung Sophie Charlottes (101, 102, 116-118) waren vollständig zerstört und wurden nach Beschreibungen in einem Inventar von 1705 rekonstruiert (vgl. Sophie Charlotte und ihr Schloss 1999, S. 141 ff., 348 ff.); der untere Ovale Saal (116) wurde stark verändert wiederhergestellt. Den oberen Ovalen Saal (211) rekonstruierte man 1961-62 ohne die Veränderungen des 18. und 19. Jahrhunderts; die übrigen Räume im Obergeschoss gestaltete man als neutrale Museumsräume. Das 1704 durch Eosander im Nehringbau ausgeführte Treppenhaus (113) entstand als moderne Betonkonstruktion in ursprünglicher Form, auch die Wandgestaltungen mit Stuckarbeiten wurden rekonstruiert; die Wolkenmalerei des Deckengemäldes schuf Herbert Sommerfeld 1961 neu. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002.; Eggeling, Tilo/Hanemann, Regina/Julier, Jürgen: Ein Schloss in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, Berlin 1993, S. 60 ff.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 65 f.

(13) Im östlichen Ehrenhofflügel befanden sich Wirtschaftsräume, im westlichen Kavalier- und Gästewohnungen. Der östliche Ehrenhofflügel war bereits 1698 - möglicherweise von Andreas Schlüter, der in diesem Jahr die Bauleitung der königlichen Bauten übernahm - begonnen, später aber von Eosander verändert worden. Vgl. Peschken, Goerd: Zur frühen Baugeschichte von Schloss Lietzenburg. In: Sophie Charlotte und ihr Schloss 1999, S. 125-129; Peschken, Goerd: Andreas Schlüter und das Schloss Charlottenburg, Corps de Logis und Orangerie. In: Festschrift für Margarete Kühn 1975, S. 169-178; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 16 f.

(14) Zu den bedeutendsten, nach originalen Resten rekonstruierten Räumen des östlichen Erweiterungsbaus zählen im Erdgeschoss die Große Eichengalerie mit Audienz- und Tafelzimmer (119, 120, 121) und die so genannte Mecklenburgische Wohnung (132, 133, 136). Im Erdgeschoss des westlichen Anbaus enthielten vier Räume (100, 99, 96, 95) noch originale Fragmente. Im stark zerstörten Porzellankabinett (95) überstanden Teile der barocken Deckengemälde die Zerstörung. Zu den Räumen im Einzelnen siehe: Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002.; Eggeling, Tilo/Hanemann, Regina/Julier, Jürgen: Ein Schloss in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, Berlin 1993.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970.

(15) Steudtner, Katharina: "Wiederherstellen oder vollends vernichten?", Theoriebildung und denkmalpflegerische Praxis beim Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Beiheft 37), Berlin 2015.5. In der Kapelle (94) war nur der von Charles King geschnitzte Kanzelkorb teilweise im Original erhalten geblieben; die 1850 angefügte Sakristei wurde nicht wiederaufgebaut.

(16) Eine Ausnahme bildet im westlichen Erweiterungsbau ein Raum (203) der 1705 für Kronprinz Friedrich Wilhelm eingerichteten Wohnung. Hier hatte 1845-46 König Friedrich Wilhelm IV. nach Entwurf von Heinrich Strack eine Bibliothek einbauen lassen. Da das gesamte Mobiliar nach dem Zweiten Weltkrieg nach Potsdam ausgelagert, der Raum selbst zerstört war und die Zutaten des 19. Jahrhunderts als "störend" empfunden wurden (Steudtner 2007, S. 213), wählte man auch hier zunächst eine neutrale Raumgestaltung. Erst nach Rückgabe der originalen Möbel wurde die Bibliothek 1989-92 wiederhergestellt. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 154 ff.

(17) Steudtner, Katharina: "Wiederherstellen oder vollends vernichten?", Theoriebildung und denkmalpflegerische Praxis beim Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Beiheft 37), Berlin 2015, S. 290 ff.; Knappe, Markus: Der Bildhauer Karl Bobek, Leben und Werk, Diss. Karlsruhe 2000, S. 14 ff.

Literatur:

- Eggeling, Tilo: Zur Geschichte der Großen Eichengalerie, in: Museums-Journal 10, 1996, Heft 4 / Seite 40-50

- Eichner, Ulrike; Hess, Martin: Erlaucht und geschlaucht. Untersuchung und Restaurierung der Großen Eichengalerie, in: Museums-Journal 10, 1996, Heft 4 / Seite 51-53

- Keller, Fritz-Eugen: Zur Datierung der Planungsvorschläge Nikodemus Tessins des Jüngeren für das Schloss Lützenburg, in: Ribbe, Wolfgang (Hrsg.): Von der Residenz zur City, 250 Jahre Charlottenburg, Berlin 1980 / Seite 39-65

- Peschken, Goerd: Andreas Schlüter und das Schloss Charlottenburg, Corps de Logis und Orangerie, in: Sperlich, Martin und Börsch-Supan, Helmut (Hrsg.): Schloss Charlottenburg. Berlin. Preußen, Festschrift für Margarete Kühn, München/Berlin 1975 / Seite 139-168

- Reuter, Hans: Der Treppenhausentwurf von Nikodemus Tessin d. J. für Schloss Charlottenburg, in: Sperlich, Martin und Börsch-Supan, Helmut (Hrsg.): Schloss Charlottenburg, Berlin. Preußen, Festschrift für Margarete Kühn, München/Berlin 1975 / Seite 169-178

- Wiesinger, Liselotte: Die Deckenmalereien Augustin Terwestens im Schloss Charlottenburg und im Berliner Schloss, in: Götter und Helden für Berlin. Gemälde und Zeichnungen von Augustin und Matthäus Terwesten, Ausstellung Stiftung Preußische Schlösser und G / Seite 69-92

- Wittwer, Samuel: Das Porzellankabinett. Europäischer Herrschaftsanspruch im asiatischen Porzellanrausch, in: Museums-Journal 14, 2000 / Seite 46-49

Teilobjekt Große Orangerie

| Teil-Nr. | 09040610,T,002 |

|---|---|

| Sachbegriff | Orangerie |

| Datierung | 1705, 1709-1712 |

| Entwurf | Göthe, Eosander von (Architekt) |

Der Entwurf Johann Friedrich Eosanders für die Schlosserweiterung von 1701 sah auch zwei Orangeriebauten vor, die als jeweils etwa 140 Meter lange schmale Flügel an die Ost- und Westseite des Alten Schlosses angefügt werden sollten; von diesen wurde 1705-12 nur der westliche ausgeführt, der heute als Große Orangerie bezeichnet wird. Neben ihrer Funktion für die Unterbringung exotischer Pflanzen diente die Große Orangerie von Anfang an in den Sommermonaten als repräsentativer Festsaal für Bälle, Empfänge und Bankette. Mit ihrer Doppelfunktion war die Charlottenburger Orangerie Anfang des 18. Jahrhunderts ein besonders frühes Beispiel für diesen Bautypus. Das 1943 stark beschädigte Gebäude wurde 1956-59 weitgehend originalgetreu wieder aufgebaut. (24)

Die Große Orangerie besteht aus einem zweigeschossigen Mittelpavillon und schmaleren eingeschossigen Orangerieflügeln, deren Fassaden durch Putzbänderung und ungerahmte Rundbogen-Fenstertüren gegliedert sind. Der Mittelpavillon mit glatt verputzten Wandflächen und gekuppelten toskanischen Pilastern an beiden Geschossen ist als repräsentativer Höhepunkt des lang gestreckten Gebäudes in Szene gesetzt; drei große Rundbogentüren mit einfachen Rahmungen im Erdgeschoss und querovale Oculi mit reich geschmückten Rahmenfeldern im Obergeschoss unterstreichen diese Wirkung. Eine Attika über dem Erdgeschoss der Flügelbauten, die sich als Sockelzone des Obergeschosses auch am Mittelpavillon entlang zieht, sowie einheitliche Walmdächer verklammern die drei Bauteile miteinander. Im Inneren wurden sowohl die ursprüngliche Gliederung der Wände - in den Flügelbauten gekuppelte ionische Pilaster zwischen den Fenstern, im zweigeschossigen Mittelsaal gekuppelte ionische Säulen, die eine schmale umlaufende Empore tragen - wie auch das hohe Gewölbe über dem Saal mit Deckenspiegel und Stichkappen zu den Oculi rekonstruiert. Als Ersatz für die verlorene Deckenausmalung schuf der Berliner Maler Peter Schubert 1977 ein Gemälde mit einer Scheinarchitektur in moderner Formensprache; für die schmiedeeisernen Gitter in der Mitte der Emporenbrüstung verwendete man Balkongitter des 1936 abgerissenen Ephraim-Palais. (25) Die ursprünglich geschlossene Nordseite wurden beim Wiederaufbau nach dem Vorbild der Südwand mit rundbogigen Fenstertüren geöffnet.

(24) Heute wird das Gebäude als Ausstellungs- und Veranstaltungsort vermietet. Vgl. Eggeling, Tilo/Hanemann, Regina/Julier, Jürgen: Ein Schloss in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, Berlin 1993, S. 48 ff.; Julier, Jürgen: Die Große Orangerie des Charlottenburger Schlosses. In: Der Bär von Berlin 40 (1991), S. 39-54; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 87-89.

(25) Ephraim-Palais, Poststraße 16, Berlin-Mitte: 1762-66 errichtet, 1936 wegen der Verbreiterung des Mühlendamms abgerissen, 1983-87 um einige Meter versetzt wiederaufgebaut. Vgl. Krüger, Rolf-Herbert: Das Ephraim-Palais in Berlin, Berlin 1989; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 89.

Literatur:

- Jürgen Julier/ Die Große Orangerie des Charlottenburger Schlosses in

Der Bär von Berlin 40, 1991 / Seite 39-54 - Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 87-89

Teilobjekt Neuer Flügel

| Teil-Nr. | 09040610,T,003 |

|---|---|

| Sachbegriff | Schloss |

| Datierung | 1740-1743 |

| Umbau | 1838 |

| Umbau | ab 1949 |

| Entwurf | Knobelsdorff, Georg Wenzeslaus von (Architekt) |

| Entwurf | Hesse, Ludwig Ferdinand (Architekt) |

| Entwurf & Ausführung | Trier, Hann |

Erst mit dem Neuen Flügel, der an Stelle der geplanten, aber nicht ausgeführten östlichen Orangerie 1740-42 von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff als Residenz für König Friedrich II. errichtet wurde, war die im Entwurf Eosanders vorgesehene symmetrische Gesamtform des Charlottenburger Schlosses fertig gestellt. Nach der beinahe vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 1946-84 wieder aufgebaut; 2014 war eine Generalsanierung abgeschlossen. In seinem Äußeren und in vielen Raumausstattungen rekonstruiert, präsentiert sich der Neue Flügel heute teilweise wieder in seinem bauzeitlichen Erscheinungsbild, sodass die ursprüngliche gestalterische Qualität nachvollziehbar ist, auch wenn nur noch wenig Originalsubstanz vorhanden ist. (26) 1945 war der Bau komplett ausgebrannt und die meisten Decken eingestürzt; nur im äußersten westlichen Abschnitt waren einige Räume mit Decken, Wänden und Fragmenten der wandfesten Ausstattung stehen geblieben. Bereits 1963 zog in die neu geschaffenen Ausstellungsräume im östlichen Erdgeschoss das Berliner Kunstgewerbemuseum. Nach dessen Umzug an das Kulturforum 1984 wurden in den Räumen ab 1986 Gemälde des 19. Jahrhunderts als so genannte Galerie der Romantik gezeigt, die seit 2001 in der Alten Nationalgalerie zu sehen sind. Heute wird der Trakt für Sonderausstellungen genutzt.Bei seinem Entwurf musste Knobelsdorff sowohl einen der Gesamtanlage untergeordneten Bauteil als auch eine repräsentative Residenz für den jungen König schaffen. Daher gestaltete er den Neuen Flügel als einen lang gestreckten Baukörper von ähnlichen Ausmaßen wie die Orangerie, der wie diese an Garten- und Hoffront durch einen fünfachsigen Mittelrisalit und die gleichmäßige Reihung der Fensterachsen gegliedert ist. Auch bei der Fassadengestaltung nahm der Architekt Elemente der vorhandenen Bauten - Bänderung und eingeschnittene Fenster am Erdgeschoss, glatt verputzte Wände mit Sandstein gerahmten Fenstern am Obergeschoss, Rundbogenöffnungen, Säulen und Pilaster am Risalit - auf; nur durch das zweite Geschoss und die flachen Satteldächer unterscheiden sich die beiden Flügel auf den ersten Blick. Doch am Mittelrisalit zeugen subtile, in ihrer Bedeutung gesteigerte Variationen des Dekors (vollplastische Säulen toskanischer statt Halbsäulen korinthischer Ordnung am Alten Schloss) sowie neue gestalterische Akzente (die kunstvollen schmiedeeisernen Gitter an Fenstern und Balkon oder die Vasen auf der Attika) davon, wie es Knobelsdorff gelang, den Neuen Flügel selbstbewusst von Kernbau und Großer Orangerie abzusetzen. (27)

Vor der Zerstörung gehörten die bis 1746 für Friedrich den Großen fertig gestellten und zum Teil 1788-97 für Friedrich Wilhelm II. veränderten Innenräume zu den bedeutendsten Raumschöpfungen des friderizianischen Rokoko und des Berliner Frühklassizismus. (28) In dem Gebäude, das über ein Vestibül mit anschließendem Treppenhaus im Mittelrisalit erschlossen wurde, waren im westlichen Erdgeschoss Räume für die Königin und im Osten die Apartments für den Hofstaat angeordnet; die Repräsentationsräume und Wohnungen des Königs lagen alle im Piano nobile: im Westen die Erste Wohnung, im Mittelrisalit der Speisesaal (Weißer Saal), daran anschließend die Goldene Galerie als Festsaal sowie die Zweite Wohnung Friedrichs des Großen. Von den Wohnräumen im westlichen Teil hatte sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. in beiden Geschossen Apartments für sich umgestalten lassen, von denen wiederum einige Anfang des 19. Jahrhunderts für Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise verändert wurden. (29) Nach der Jahrzehnte dauernden Wiederherstellung mit sich wandelnden denkmalpflegerischen Auffassungen in der Nachkriegszeit sowie nach einer umfassenden Sanierung 2004-14 zeigt sich der Neue Flügel heute mit rekonstruierten Raumfassungen, die auch die verschiedenen Bauphasen widerspiegeln: Im Obergeschoss erlauben Goldene Galerie und Weißer Saal, zusammen mit der Zweiten Wohnung und drei Räumen der Ersten Wohnung an der Gartenseite, eine Vorstellung von der ursprünglichen Wirkung der für Friedrich II. im Stil des Rokoko geschaffenen Raumausstattungen. (30) Wand-, Decken- und Bodengestaltungen konnten anhand vorhandener Dokumentationen, in einigen wenigen Fällen nach Befund, vor allem aber nach zeitgenössischen Beispielen rekonstruiert und mit originalen Gemälden, Möbelstücken und Accessoires, die im Krieg ausgelagert waren, zu einem einheitlichen Bild des 18. Jahrhunderts ergänzt werden. Eine Besonderheit, die die denkmalpflegerischen Diskussionen der 1970er Jahre dokumentiert, findet sich im Weißen Saal, wo das verlorene Gemälde von Antoine Pesne im Deckenspiegel nicht wie der Rest des Raumes rekonstruiert, sondern vom Maler Hann Trier in abstrakten Formen, jedoch in der Farbigkeit des Originals neu geschaffen wurde. (31) Die Winterkammern Friedrich Wilhelms II. im Obergeschoss, die erst 1985-94 wieder hergestellt wurden, zeugen vom Wandel des Geschmacks am Ende des 18. Jahrhunderts und ermöglichen den direkten Vergleich mit dem damals bereits als überholt geltenden Rokoko. Das Schlafzimmer der Königin Luise zeigt sich seit 1974 wieder in der Ausstattung von 1810 und dokumentiert eine Schinkelsche Raumschöpfung. Dagegen hat man bei der Wiederherstellung nach 1945 sowohl Appartements für den Hofstaat im östlichen Teil des Erdgeschosses als untergeordnet bewertet und als Ausstellungsräume neutral gestaltet (32) als auch Vestibül und Treppenhaus (33) sowie Räume im westlichen Teil (34) ohne die Veränderungen des 19. Jahrhunderts vereinfacht wiederhergestellt.

(26) So wurde zum Beispiel eine 1838 aufgesetzte Attika abgetragen und mit neuen Dächern der alte Zustand rekonstruiert. Nicht ganz dem bauzeitlichen Bild entsprechen die Fenster am Erdgeschoss, die ursprünglich ebenso wie oben als Türen mit direktem Zugang zu Garten und Hof ausgeführt waren und wegen der nachträglich eingebauten Heizkörper mit einer Brüstung versehen werden mussten. Vgl. Sack, Dorothée: Schloss Charlottenburg, Bauforschung im Neuen Flügel. In: Jahrbuch SPSG 2007, S. 226 ff.

(27) Kemp, Wolfgang: Ein Werkbeispiel: Das Schloss Charlottenburg. In: Architektur analysieren, Eine Einführung in acht Kapiteln, München 2009, S. 35-39.

(28) Die bedeutendsten Künstler waren - neben Knobelsdorff - Antoine Pesne als Maler und die Plastiker Johann August Nahl und Johann Michael Hoppenhaupt. Vgl. Eggeling, Tilo: Die Sommerwohnung und die Winterkammern Friedrich Wilhelms II. im Schloss Charlottenburg. In: Friedrich Wilhelm II. und die Künste, Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997, S. 261-279; Eggeling, Tilo: Die Wohnungen Friedrichs des Großen im Schloss Charlottenburg, Berlin 1978; Sperlich, Martin/Börsch-Supan, Helmuth/Eggeling, Tilo: Der Weiße Saal und die Goldene Galerie im Schloss Charlottenburg, Berlin 1973; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 93-124.

(29) Die "Winterkammern Friedrich Wilhelms II." (347-352) wurden 1796-97 im Obergeschoss auf der Südseite eingerichtet, die "Sommerwohnung" (318-320) im Erdgeschoss an der Gartenseite entstand 1788. Den Raum 347 gestaltete Karl Friedrich Schinkel 1810 für Königin Luise. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 193 ff., 207 f., 238 ff.

(30) Eggeling, Tilo: Die Wohnungen Friedrichs des Großen im Schloss Charlottenburg, Berlin 1978; Sperlich, Martin/Börsch-Supan, Helmuth/Eggeling, Tilo: Der Weiße Saal und die Goldene Galerie im Schloss Charlottenburg, Berlin 1973.

(31) Dehlinger, Laurence: Die zeitgenössischen Deckenbilder im Schloss Charlottenburg und ihre Folgen, Berlin 1997; Roters, Eberhard (Hrsg.): Hann Trier, die Deckengemälde in Berlin, Heidelberg und Köln, Berlin 1981.

(32) Gaisberg, Elgin von: Der östliche Bereich und das Vestibül des Neuen Flügels - Umbau und Wiederaufbau nach 1945. In: Jahrbuch SPSG 2007, S. 231.

(33) Im Vestibül, einem stützenlosen Raum im Mittelrisalit, war 1832 wegen statischer Probleme der Decken eine grundlegende Umgestaltung mit vier Pfeilern und neuen Unterzügen durch den Architekten Ludwig Ferdinand Hesse ausgeführt worden. Diese teilweise erhaltene Fassung wurde in den 1950er Jahren entfernt und eine neue Stahlrippendecke eingezogen, um den barocken Raumeindruck wiederherzustellen. Da die neue Decke jedoch wesentlich dicker war, veränderten sich die Raumproportionen. Vgl. von Gaisberg, Elgin: Der östliche Bereich und das Vestibül des Neuen Flügels - Umbau und Wiederaufbau nach 1945. In: Jahrbuch SPSG 2007, S. 232 ff.

(34) Im Erdgeschoss blieben von der friderizianischen Ausstattung der Wohnung Elisabeth Christines (309-312), die bereits im 19. Jahrhundert verändert worden waren, nur einige Kamine sowie Reste von Tapeten erhalten. Eine bedeutende Ausnahme bildet die Japanische Kammer (313), wo 1740-42 von Friedrich Wilhelm Höder geschaffene Holzpaneele mit chinoisen Rocaillemalereien aus friderizianischer Zeit unter einer beschädigten Tapete gefunden wurden. Neben Resten der Wandpaneele in der Versilberten Vorkammer (353) im Obergeschoss gehören diese Wandelemente zu den wenigen Originalresten im Neuen Flügel, die den Krieg überstanden haben. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 229 ff.

Literatur:

- Eggeling, Tilo/ Die Wohnungen Friedrichs des Großen im Schloss Charlottenburg, Berlin 1978Eggeling, Tilo/ Die Sommerwohnung und die Winterkammern Friedrich Wilhelms II. im Schloss Charlottenburg in

Friedrich Wilhelm II. und die Künste. Preußens Weg / Seite 261-279 - von Gaisberg, Elgin/ Berlin, Schloss Charlottenburg - Der Neue Flügel. Bauhistorische und bauarchäologische Untersuchungen sowie Berlin-Niederschönhausen - Schloss Schönhausen. Bauhistorische und bauarchäologische Untersuchungen in

Masterstudium Den / Seite 24-27 - von Gaisberg, Elgin/ Der östliche Bereich und das Vestibül des Neuen Flügels - Umbau und Wiederaufbau nach 1945 in

Jahrbuch der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 2005, Tagungsband "Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wande / Seite 229-236, Abb. S. 245-252, Farbabb. S. 196f. - Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 93-124

- Sack, Dorothée/ Schloss Charlottenburg - Bauforschung am Neuen Flügel in

Jahrbuch der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 2005, Tagungsband "Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen", Berl / Seite 225-230 - Sperl, Dina/ Der westliche Bereich des Neuen Flügels - Zerstörung, Wiederaufbau und endgültige Wiederherstellung in

Jahrbuch der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 2005, Tagungsband "Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wand / Seite 239-256 - Sperlich, Martin u. a./ Der Weiße Saal und die Goldene Galerie im Schloss Charlottenburg, Berlin 1973Steudtner, Katharina/ Der Wiederaufbau des Schlosses Charlottenburg in Berlin unter Margarete Kühn - ein gestalterisches Gesamtkunstwerk, in/ Jahrbuch der / Seite 211-224

Teilobjekt Theater

| Teil-Nr. | 09040610,T,004 |

|---|---|

| Sachbegriff | Theater |

| Datierung | 1788-1791 |

| Entwurf | Langhans d. Ä., Carl Gotthard |

Westlich an die Große Orangerie anschließend wurde 1787-91 der Theaterbau nach Plänen von Carl Gotthard Langhans durch Michael Philipp Boumann errichtet. (35) Das ehemalige Schlosstheater gehörte wie das Belvedere und die Kleine Orangerie zu den unter Friedrich Wilhelm II. ausgeführten baulichen Veränderungen am Charlottenburger Schloss und vollendete die Schlossanlage in ihrer heutigen Ausdehnung. (36) Bereits 1902 war das Gebäude im Inneren entkernt und zum Möbelspeicher des Hofmarschallamtes umgebaut worden; dabei wurden Geschossdecken eingezogen und ein Souterrain zusätzlich eingefügt. Im Zweiten Weltkrieg brannte der Theaterbau komplett aus, Dach und Dachstuhl wurden zerstört; bis 1957 wurde er in seinem äußeren Erscheinungsbild wiederhergestellt. Zwischen 1958 und 2009 war hier das zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehörende Museum für Vor- und Frühgeschichte untergebracht. (37) Die Nutzung als Ausstellungsgebäude blieb bis heute bestehen.

Mit dem zweieinhalbgeschossigen, breit gelagerten Baukörper mit hohem Mansarddach, der eher an ein Palais als an ein Schlosstheater erinnert, hatte Langhans optisch ein starkes Gegengewicht zur Dreiflügelanlage und dem Kuppelturm des Schlosses geschaffen. Der unmittelbare Anschluss an die Orangerie folgte dem Wunsch des Königs nach einem überdachten Zugang vom Schloss; ursprünglich konnte man den Theaterbau auch über einen Aufgang am westlichen Ende der Orangerie betreten. Bei der architektonischen Gestaltung nahm der Architekt das Fassadensystem der barocken Vorgängerbauten - Putzbänderung und eingeschnittene Fenster am Erdgeschoss, glatt geputzte Obergeschosse mit gerahmten Öffnungen - zwar auf, setzte es von deren Plastizität aber durch eine strenge Flächigkeit an Fensterrahmungen und dem fünfachsigen Mittelrisalit ab. Auch die mittleren drei Achsen treten nur leicht vor, sind jedoch mit Palladio-Motiv (38), ionischen Säulen und Dreiecksgiebel über dem unscheinbaren Eingangsportal im Erdgeschoss auffallend akzentuiert. Mit diesen für Carl Gotthard Langhans typischen Gliederungselementen ist das Theater als einer der ersten frühklassizistischen Bauten in Berlin charakterisiert.

(35) Grundmann, Friedhelm: Carl Gotthard Langhans (1732-1808), Lebensbild und Architekturführer, Würzburg 2007, S. 108 f.; Schloss Charlottenburg 2002, S. 39; Kemper, Thomas: Theaterbauten. In: Friedrich Wilhelm II. und die Künste, Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997, S. 204-210; Schloss Charlottenburg Berlin, bearb. v. Winfried und Ilse Baer, Paris 1995, S. 69 f.; Schmidt, Hartwig: Carl Gotthard Langhans. In: Ribbe, Wolfgang/Schäche, Wolfgang (Hrsg.): Baumeister, Architekten, Stadtplaner; Biographien zur baulichen Entwicklung Berlins, Berlin 1987, S. 107 ff.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 127-136; Hinrichs, Walther Th.: Carl Gotthard Langhans, Ein schlesischer Baumeister, Straßburg 1909, S. 57 ff.; Gundlach, Wilhelm: Geschichte der Stadt Charlottenburg, Bd. 1, Berlin 1905, S. 173 ff.

(36) Danach wurden nur noch Einzelbauten außerhalb des Schlosses oder Umbauten der Räume im Schlossinneren durchgeführt. Friedrich Wilhelm II. hatte eine Vorliebe für Musik und Theater; er gründete das "Berlinische National-Theater" und förderte vor allem deutsche Stücke; das Schlosstheater wurde 1795 für alle Bürger geöffnet. Am Schloss Lützenburg hatte es ein Theater gegeben, das jedoch bereits 1723 abgerissen wurde. Vgl. Kemper, Thomas: Theaterbauten. In: Friedrich Wilhelm II. und die Künste, Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997, S. 204 ff.

(37) Heute im Neuen Museum auf der Museumsinsel.

(38) Ein mittleres, von einem Rundbogen überfangenes Fenster wird flankiert von Rechtecköffnungen mit Säulen und Gebälk in Höhe des Bogenkämpfers.

Literatur:

- Kemper, Thomas/ Theaterbauten in

Friedrich Wilhelm II. und die Künste. Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997 / Seite 204-210 - Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 127-136

Teilobjekt Kleine Orangerie

| Teil-Nr. | 09040610,T,005 |

|---|---|

| Sachbegriff | Orangerie |

| Datierung | 1790 |

| Entwurf | (?) |

Die Kleine Orangerie wurde ebenfalls unter Friedrich Wilhelm II. 1790 an der Südseite des Orangeriegartens errichtet; die Bauleitung hatte Georg Friedrich Boumann, möglicherweise stammt von ihm auch der Entwurf. (43) Parallel zur Großen Orangerie Eosanders gelegen, jedoch kürzer als diese und als reiner Zweckbau für die Unterbringung von Pflanzen und Räumlichkeiten für die Gärtnerei geschaffen, war das Gebäude auch sehr viel schlichter gestaltet: Ein eingeschossiger, lang gestreckter Mitteltrakt ist als Gewächshaus nach Süden verglast und wird von zweigeschossigen quadratischen Eckpavillons eingefasst. 1943 wurde die Kleine Orangerie bis auf die Außenmauern der Nordseite und der Kopfbauten zerstört. Erst 1973-77 baute man die Ruine wieder auf, ersetzte im Inneren an der Glasfront die Holzstützen durch Betonträger und veränderte teilweise den Grundriss, um neben Pflanzen auch Büros, Wohnungen und ein Restaurant unterzubringen. Die Wiederherstellung des Außenbaus erfolgte hingegen nach historischem Vorbild: Der Mitteltrakt ist an seiner Südseite wieder mit zwei Reihen kleinteiliger Holzsprossenfenster komplett verglast. Nach Norden, wo sich einst in Erd- und Dachgeschoss Räume für Stallungen, Lager- und Wohnzwecke an das Gewächshaus anschlossen, erhielt die Putzfassade ihre Gliederung aus großem Rundbogenportal mit flachem Segmentbogengiebel in der Mitte sowie seitlichen Reihen von Fenstern und Türen zurück; im Mansarddach wurden die Gauben mit Segmentbogenabschluss in zwei Reihen wiederhergestellt. Die zweigeschossigen Eckpavillons, die ursprünglich Gärtnerwohnungen enthielten, sind ebenfalls wieder mit Mansarddächern und Dachgauben gestaltet, die nach Norden durch einen Segmentbogengiebel und seitliche Voluten zusammengefasst werden. Die Südseite der Kleinen Orangerie war ehemals von der Chaussee nicht sichtbar, da sich ein Wirtschaftshof mit weiteren Gewächshäusern unmittelbar anschloss; seit dem 19. Jahrhundert standen zudem auf der Nordseite der Straße Mietshäuser, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.

(43) Der Entwurfsverfasser ist nicht bekannt. Boumann war als Bauleiter auch am Schlosstheater und am Belvedere tätig. Vgl. Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 228.

Literatur:

- Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 229

Teilobjekt Belvedere

| Teil-Nr. | 09040610,T,006 |

|---|---|

| Sachbegriff | Belvedere |

| Datierung | 1788-1790 |

| Umbau | 1956-1961 |

| Entwurf | Langhans d. Ä., Carl Gotthard (Architekt) |

| Entwurf & Ausführung | Bobeck, Karl (Bildhauer) |

Seit Beginn seiner Regierungszeit ab 1786 hatte Friedrich Wilhelm II. die Umgestaltung des barocken Charlottenburger Schlossgartens in einen Landschaftspark nach englischem Vorbild geplant. (39) Teil der neuen Parkgestaltung sollten auch verschiedene Gartenarchitekturen sein, die als Blickpunkte und Orte für Lustbarkeiten in die Landschaft eingefügt wurden. Zu diesen gehörte im nördlichen Teil des Parks auf einem ehemals inselartigen Areal nahe der Spree das Belvedere, das 1788 nach Entwurf von Carl Gotthard Langhans als Aussichtsturm und Teepavillon erbaut wurde. (40) Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, die einsturzgefährdete Ruine 1956-61 nach historischem Vorbild wieder aufgebaut, wobei man jedoch auf die Rekonstruktion der Innenräume verzichtete; hier wird seit 1971 als Dauerleihgabe die Porzellansammlung des Landes Berlin gezeigt.Der dreigeschossige Putzbau mit einem Kern auf ovalem Grundriss und vier, in Höhe und Tiefe verschiedenen, in den Hauptachsen angeordneten Vorbauten wird von einem Kupfer gedeckten, geschweiften Kuppeldach mit einer vergoldeten Figurengruppe bekrönt. Die Fassaden mit Putzrustika am Sockelgeschoss und Balustraden, Fensterverdachungen, Säulenbalkonen und Pilastern mit korinthischen Kapitellen am Piano nobile entsprechen heute weitgehend wieder dem historischen Bild; nur die Sandsteinhermen in den Fenstergewänden am Mezzanin und die bekrönende Gruppe aus drei Putten mit einem Blumenkorb sind vom Bildhauer Karl Bobek frei nachgestaltet worden. Das hoch aufragende, hellgrün und weiß gestrichene Gebäude fügt sich in die Landschaft ein und ist aus der Entfernung vom Schloss ein gut sichtbarer Point de vue; als Aussichtsturm gewährt es zugleich einen weiten Blick auf das Schloss, den Park, die Spree und die jenseits des Flusses gelegene Jungfernheide. Mit der Plastizität der Fassaden, dem geschwungenen Kuppeldach und dem verspielten Schmuck ist die Architektur des Belvedere noch ganz der barocken Gestaltung des Schlosses verpflichtet; Langhans vereint sie jedoch mit einem Grundriss, der auf Renaissancebauten, wie die Villa Rotonda Andrea Palladios, anspielt.

(39) Dafür engagierte er Johann August Eyserbeck (1762-1801), den Sohn des Hofgärtners Johann Friedrich Eyserbeck, der 1769-73 die erste Anlage dieser Art in Deutschland, den Wörlitzer Park des Fürsten von Anhalt-Dessau, geschaffen hatte. Siehe Spandauer Damm 10, 20/22, Schlosspark Charlottenburg.

(40) Die Innenausstattung von 1790-91 ist komplett zerstört. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 43 ff.; Wimmer, Clemens Alexander: Die Charlottenburger Gärten. In: Friedrich Wilhelm II. und die Künste, Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997, S. 285, 287 ff.; Eggeling, Tilo/Hanemann, Regina/Julier, Jürgen: Ein Schloss in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, Berlin 1993, S.134 ff.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 209-215. Zu den Staffagebauten gehörten auch das Otaheitische Korbhaus, um 1790 von Ferdinand August Friedrich Voß entworfen, und das Gotische Angelhaus an der Spree, 1788 von Carl Gotthard Langhans. Beide wurden Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen. Vgl. Wimmer, Clemens Alexander: Die Charlottenburger Gärten. In: Friedrich Wilhelm II. und die Künste, Preußens Weg zum Klassizismus, Potsdam 1997, S. 285 ff.; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 192, 218 f.

Literatur:

- Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 209-215

Teilobjekt Neuer Pavillon

| Teil-Nr. | 09040610,T,007 |

|---|---|

| Sachbegriff | Pavillon |

| Datierung | 1824-1826 |

| Umbau | 1936-1938 |

| Entwurf | Schinkel, Karl Friedrich (Architekt) |

Erst nach der Neuvermählung mit Auguste Gräfin von Harrach, der späteren Fürstin von Liegnitz, im November 1824 ließ sich Friedrich Wilhelm III. als privaten Sommerwohnsitz am östlichen Ende der Gartenterrasse, nordöstlich des Neuen Flügels in unmittelbarer Nähe zur Spree, 1825-26 den Neuen Pavillon nach Entwurf von Karl Friedrich Schinkel erbauen; die Ausführung leitete Albert Dietrich Schadow. (50) Obwohl als völlig eigenständiges Gebäude errichtet, bildet der Pavillon für die Schlossanlage an der Gartenseite optisch einen Abschluss. 1943 brannte das Gebäude bis auf die Außenmauern aus, konnte aber auf Grund von erhaltenen bauzeitlichen Unterlagen und einer Baudokumentation aus den 1930er Jahren 1957-59 weitgehend originalgetreu wiederhergestellt werden; die Rekonstruktion der Innenräume war 1970 fertig gestellt. Nach einer umfassenden Sanierung 2008-11 vermittelt der Neue Pavillon heute wieder einen Eindruck vom bauzeitlichen Erscheinungsbild der Architektur und der Raumgestaltung Karl Friedrich Schinkels. (51) Darüber hinaus werden in den Räumen Mobiliar und Werke Schinkels und seiner Zeit gezeigt, darunter Skulpturen und Gemälde von Christian Daniel Rauch, Caspar David Friedrich, Karl Blechen und Eduard Gaertner.Schinkel hatte den Pavillon auf Wunsch Friedrich Wilhelms III. in Anlehnung an die Villa Reale del Chiatamone bei Neapel, die der König auf einer Italienreise 1822 bewohnt hatte, als einen zweigeschossigen Putzbau auf annähernd quadratischem Grundriss entworfen. Der streng symmetrisch gegliederte, hell gestrichene Kubus mit abschließender Attika zeigt vor allem in der Eckansicht, wie es dem Architekten gelang, dem Gebäude eine in sich geschlossene und wohl proportionierte Wirkung zu verleihen: An Nord- und Südseite sind die jeweils dreiachsigen Fassaden durch mittige Fenstertüren und zwei Fenster im Erdgeschoss und eine von Pfeilern flankierte Nische zwischen den Fenstern im Obergeschoss gegliedert. (52) Dieser Dreierrhythmus wird an Ost- und Westseite nur leicht variiert, indem unten statt der Einzeltür drei Türen ins Freie führen und darüber statt der Nische eine breite Loggia mit zwei Säulen zwischen Pfeilern angeordnet ist. Ein umlaufender Balkon aus Eisen, der dunkelblau lackiert und auf der Unterseite mit goldenen Sternen bemalt ist, sowie grün gestrichene Fensterläden und in Sandstein ausgeführte Architekturelemente, wie korinthische Säulen und Pilaster, Gesimse und Fensterverdachungen, verleihen dem Gebäude eine mediterrane Atmosphäre und eine schlichte Eleganz. Im Inneren bilden drei mal drei beinahe gleichgroße Räume ein regelmäßiges Grundrissraster, das oben und unten einen Rundgang durch alle Räume rund um das in der Mitte liegende Treppenhaus ermöglicht. Im aufwendig ausgestatteten Gartensaal, der im Erdgeschoss die Mitte der Westseite und den südlich anschließenden Raum einnimmt, wurde der Stuckmarmor an den Wänden 1966-69 von Hans Neureither wiederhergestellt; die den drei Fenstertüren zur Schlossterrasse gegenüber in eine Wandnische eingebaute Bank in Form einer antiken Exedra, die Draperien darüber und zwei seitliche Marmorkamine sind ebenfalls dem Original nachgebildet worden. (53) Den Ausblick vom Gartensaal nach Westen rahmen zwei 1840 aufgestellte Granitsäulen, die von bronzenen Viktorien nach Entwurf von Christian Daniel Rauch bekrönt sind. Im Garten sind zwei Säulenkapitelle (um 1815/16) nach Entwurf von Schinkel deponiert. (54)

(50) Da es sich um eine morganatische Ehe handelte, sollte das Gebäude nicht die Dimensionen eines Schlosses erhalten. Nach dem Tode des Königs wurde der Pavillon nicht mehr bewohnt und diente ab 1906 der Unterbringung von Teilen der Königlichen Bibliothek. Erst nach einer 1936-38 durchgeführten Sanierung wurde das Gebäude als Museum öffentlich zugänglich gemacht. Vgl. Börsch-Supan, Eva: Karl Friedrich Schinkel, Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.), Berlin-München 2011, S. 196 ff.; Scharmann, Rudolf G.: Schloss Charlottenburg, Königliches Preußen in Berlin, München 2003, S. 45 ff.; Börsch-Supan, Helmuth/Baer, Winfried: Schinkel-Pavillon, Berlin 1982; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 139-164.

(51) Der Neue Pavillon gehört in die Reihe von klassizistischen Landhäusern, die Schinkel in den 1820er Jahren entwarf, wie z.B. Neuhardenberg, Schloss Tegel, Landhaus Behrend, Klein-Glienicke und Charlottenhof. Vgl. Forssman, Erik/Iwers, Peter: Karl Friedrich Schinkel, Seine Bauten heute, Dortmund 1990, S. 33 ff., 104f., 108 ff., 118 ff.

(52) Die Fenster an Nord- und Südseite sind Scheinfenster, einzige Ausnahme ist das Obergeschossfenster im Südosten. Zu den Türen im Erdgeschoss führen dreistufige Freitreppen hinauf. Vgl. Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 139, 143.

(53) Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 151 f.

(54) Börsch-Supan, Eva: Karl Friedrich Schinkel, Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.), Berlin-München 2011, S. 249 ff.

Literatur:

- Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 139-164 (Der Neue Pavillon Friedrich Wilhelms III.)

- Helmut Börsch-Supan, Helmut & Baer, Winfried: Schinkel-Pavillon, Berlin 1982

Teilobjekt Reiterstandbild des Großen Kurfürsten

| Teil-Nr. | 09040610,T,008 |

|---|---|

| Sachbegriff | Denkmal & Reiterstandbild |

| Datierung | 1697-1700 |

| Entwurf | Schlüter, Andreas (Bildhauer) |

| Ausführung | Jacobi, Johann |

| Ausführung | Helfert, Friedrich Gottlieb & Nahl, Johann Samuel & Heintzy, Cornelius & Becker, Hermann |

Erst 1951 wurde das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten im Ehrenhof des Charlottenburger Schlosses aufgestellt (18); zuvor hatte es etwa 240 Jahre in Berlin-Mitte am Schloss gestanden. Den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der nach dem Dreißigjährigen Krieg den Grundstein für den späteren Aufstieg Brandenburg-Preußens zur europäischen Großmacht legte, wollte sein Sohn und Nachfolger, Kurfürst Friedrich III. (ab 1701 König Friedrich I. in Preußen), durch das imposante Bronzedenkmal ehren. Es wurde 1697 von Andreas Schlüter geschaffen und im Oktober 1700 von Johann Jacobi in einem Stück gegossen; 1708-09 führte man die Sockelfiguren aus. (19) Am 12. Juli 1703 wurde das Denkmal auf der Langen Brücke (heute Rathausbrücke) mit Blick auf das Berliner Schloss enthüllt und stand dort trotz Umbaumaßnahmen an Straße und Brücke bis zum Zweiten Weltkrieg, den es durch Auslagerung unbeschadet überstand. (20) Da im geteilten Berlin nach Sprengung des Stadtschlosses die Rückführung an den alten Standort nicht möglich war, entschied man sich für die Aufstellung am Charlottenburger Schloss. Auch wenn hier die einstigen städtebaulichen, inhaltlichen und gestalterischen Bezüge zwischen Denkmal, Brücke und Berliner Schloss fehlen, so stimmen doch Entstehungszeit und Auftraggeber von Schloss und Denkmal überein. (21) Als original erhaltenes Werk Andreas Schlüters und als eines der wenigen monumentalen Reiterstandbilder nördlich der Alpen ist das Denkmal ein herausragendes Zeugnis für die Bildhauerkunst und den Bronzeguss um 1700 in Berlin.

Orientiert an Vorbildern der römischen Antike und der italienischen Renaissance (22), gestaltete Schlüter das Denkmal als Reiterstandbild mit der mächtigen Gestalt des Kurfürsten auf einem muskulösen, kraftvoll vorwärts drängenden Hengst, den er mit dem Zügel in der linken Hand führt; in der ausgestreckten rechten Hand hält der Reiter den Kommandostab des Feldherrn. Mit den Attributen des römischen Imperators - Brustpanzer, Sandalen, weiter Mantel - ist die Figur antikisierend gestaltet, während sich die Allongeperücke wie bei bekannten Porträts Friedrich Wilhelms auf die zeitgenössische Mode bezieht. Die Darstellung des siegreichen Herrschers wird durch vier bronzene Sklavenfiguren, die in dramatisch bewegter Haltung auf Steinblöcken an den Ecken des Marmorsockels sitzen und mit Ketten daran gefesselt sind, als Symbol für die im Krieg unterworfenen Völker noch gesteigert. Den Korpus des Sockels zieren weit ausschwingende Voluten hinter den Sitzfiguren und drei Bronzereliefs dazwischen: Die seitlichen Platten zeigen allegorische Darstellungen von Kurfürsten- und Königtum; die Inschrifttafel vorne wird von einer bronzenen Wappenkartusche mit Krone überfangen. (23)

(18) Im Ehrenhof wurde 1960/61 das Rondell und der umgebende Fahrweg gepflastert. Vgl. Wimmer, Clemens Alexander: Die Gärten des Charlottenburger Schlosses, hrsg. v. Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Berlin 1987, S. 90.

(19) Die Figuren waren von Schlüter vorgesehen, wurden aber von den Bildhauern Friedrich Gottlieb Herfort, Johann Samuel Nahl, Cornelius Heintzy und Johann Hermann Backer ausgeführt. Der heutige Sockel ist eine Kopie aus mit Marmor verkleidetem Beton, der Originalsockel befindet sich ohne die Begleitfiguren unter einer Kopie des Reiterstandbildes von 1895 im Bode-Museum. 2004 wurden die Bronzefiguren, die in ihrer Substanz gut erhalten sind, grundlegend restauriert. Vgl. Nicolai, Bernd: Andreas Schlüter: Das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg, Berlin 2002; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 232 f.; Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961., S. 485-490; Ladendorf, Heinz: Andreas Schlüter, Berlin 1937, S. 24-45.

(20) Das Denkmal war im Krieg auf dem Wasserweg nach Ketzin gebracht worden. Im Januar 1946 kam es nach Berlin zurück und wurde im Tegeler Hafen festgemacht, wo es 1947 sank. Nach Bergung 1949 und Reinigung in der Gießerei Noack wurde es 1951 zunächst provisorisch, im Juli 1952 mit dem nachgebildeten Sockel endgültig am Schloss Charlottenburg aufgestellt. Vgl. Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961, S. 487.

(21) Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 233; Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961., S. 487.

(22) Berühmte Vorbilder sind das Reiterstandbild Kaiser Marc Aurels in Rom, des Colleoni von Andrea Verrocchio in Venedig sowie des Gattamelata von Donatello in Padua. Vgl. Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961, S. 487.

(23) Die Reliefs, nach Zeichnungen des Malers J.F. Wenzel von Johann Hermann Backer und Johann Samuel Nahl geschaffen, wurden 1710 angebracht. Der rückwärtige Teil des Sockels erhielt erst unter Kaiser Wilhelm II. eine Inschriftentafel, die nach dem Krieg nicht wieder angebracht wurde. Vgl. Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961, S. 488 f.

Literatur:

- Stefanie Endlich, Stefanie & Wurlitzer, Bernd/ Skulpturen und Denkmäler in Berlin, Berlin 1990 / Seite 26 (Reiterstandbild).

- Ingwersen, Erhard/ Standbilder in Berlin, Berlin 1967 / Seite 65-67

- Inventar Charlottenburg, Berlin 1961 / Seite 485-490

- Ladendorf, Heinz / Andreas Schlüter, Berlin 1937 / Seite 24-45

- Nikolai, Bernd/ Andreas Schlüter. Das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg, Berlin 2002.

Teilobjekt Mausoleum

| Teil-Nr. | 09040610,T,009 |

|---|---|

| Sachbegriff | Mausoleum |

| Datierung | 1810 |

| Umbau | 1826-1829, 1840 , 1846, 1888, 1894 |

| Entwurf | Gentz, Heinrich (Bildhauer) |

| Ausführung | Bock (Bildhauer) |

| Ausführung | Voss |

| Entwurf & Ausführung | Schinkel, Karl Friedrich |

| Entwurf & Ausführung | Rauch, Christian Daniel |

| Entwurf | Rauch, Christian Daniel |

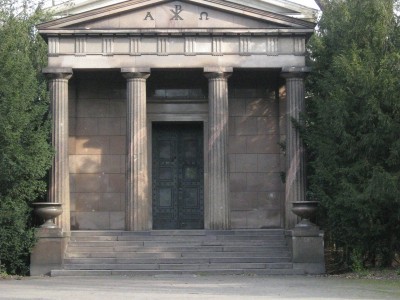

| Ausführung | Hesse, Ludwig Ferdinand |

| Entwurf | Geyer, Albert |

Von allen Gebäuden des Charlottenburger Schlosskomplexes hat nur das Mausoleum im westlichen Teil des Parks den Zweiten Weltkrieg ohne größere Schäden überstanden. Allerdings wurde das 1812 als Grablege für die am 19. Juli 1810 verstorbene Königin Luise in Form eines griechischen Tempels fertig gestellte Bauwerk im Verlauf des 19. Jahrhunderts mehrfach verändert. (44) Seitdem besteht das Mausoleum aus dem kleinen Luisentempel und einem nach Norden anschließenden Erweiterungsbau, der den Vorgänger in Höhe und Breite überragt und die ursprüngliche Grundfläche mehr als verdoppelt; die vergrößerte Krypta nahm nach und nach die Gräber von sieben Mitgliedern des Hauses Hohenzollern auf. (45) Vier von Christian Daniel Rauch und Erdmann Encke geschaffene Marmorsarkophage im oberen Gedenkraum zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen der Bildhauerkunst des 19. Jahrhunderts. Die wechselvolle Baugeschichte, die den antikisierenden Gedächtnistempel innen und außen in einen christlich-sakralen Monumentalbau verwandelte, spiegelt die architektonische Entwicklung vom Klassizismus der Schinkelzeit über den von Friedrich Wilhelm IV. bevorzugten frühchristlichen Stil zum wilhelminischen Historismus der Kaiserzeit. Im Juli 2010 wurde das Mausoleum zum 200. Todestag der Königin Luise nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet.Nach einer Idee Friedrich Wilhelms III. und dem Entwurf Karl Friedrich Schinkels wurde 1810-12 ein Prostylos mit Dreiecksgiebel und vier Sandsteinsäulen dorischer Ordnung von Heinrich Gentz errichtet. (46) In der Gruft ist Luise in einem Zinnsarg bestattet; in dem über seitliche Treppen erreichbaren Raum darüber, der mit zwei Säulenpaaren aus Jaspis abgetrennt und durch ein Oberlicht beleuchtet wird, stand ursprünglich der 1811-13 von Christian Daniel Rauch ausgeführte und 1815 aufgestellte Marmorkenotaph, der die Königin als Schlafende darstellt. (47) Um den kleinen Tempel aufzuwerten, der sich auf Grund der Popularität Luises zu einer Hauptattraktion im Charlottenburger Schlosspark entwickelt hatte, ersetzte Schinkel den in Sandstein ausgeführten Säulenportikus 1826-29 durch einen dunkelroten Granitvorbau in gleicher Form. (48) Als 1840 Friedrich Wilhelm III. starb, wurde er ebenfalls in der Gruft des Mausoleums beigesetzt. Für die Grabmonumente der Königin und ihres Gemahls, das in ähnlicher Form 1842-46 wiederum von Rauch geschaffen wurde, ließ Friedrich Wilhelm IV. an der Nordseite des Tempels einen Erweiterungsbau anfügen. Der 1841-43 nach Entwurf Schinkels von Ludwig Ferdinand Hesse ausgeführte querrechteckige Baukörper verlieh dem Mausoleum nun die Grundrissform eines lateinischen Kreuzes. Die neue Gedenkhalle, durch zwei weitere Säulenpaare von der alten abgetrennt, ließ der religiöse König als christliche Kapelle mit Rundapsis, Altar, Fresko, Kruzifix und Wandverkleidungen aus dunklem Marmor gestalten. (49) Dieser Anbau wurde 1889-90 nach der Beisetzung Kaiser Wilhelms I. (1888) und der Kaiserin Augusta (1890) durch eine zweite Erweiterung nach Norden von Albert Geyer in der Grundfläche noch einmal verdoppelt, wobei die Gestaltung des nun quadratischen Raumes und der Nordwand mit Apsis und Altar weitgehend beibehalten wurde. 1894 wurden hier die beiden von Erdmann Encke geschaffenen Marmorsarkophage des ersten deutschen Kaiserpaares aufgestellt, die Särge in der zur Krypta erweiterten Gruft beigesetzt.

(44) Börsch-Supan, Eva: Karl Friedrich Schinkel, Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.), Berlin-München 2011., S. 162 ff.; Börsch-Supan, Helmuth: Das Mausoleum im Charlottenburger Schlossgarten, Berlin 1976; Bollé, Michael: Heinrich Gentz (1766-1811), eine Untersuchung zur Architekturdiskussion um 1800, Berlin 1988; Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S.166-181.

(45) In der für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gruft unter dem Mausoleum sind bestattet: Luise und Friedrich Wilhelm III. mit drei ihrer zehn Kinder: Friedrich Wilhelm IV. (nur das Herz des in der Potsdamer Friedenskirche beigesetzten Königs), Prinz Albrecht und Kaiser Wilhelm I. (sowie seine Gemahlin Augusta); darüber hinaus die zweite Gemahlin Friedrich Wilhelms III., die Fürstin Liegnitz.

(46) Börsch-Supan, Eva: Karl Friedrich Schinkel, Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.), Berlin-München 2011, S. 162-172. In der älteren Literatur wird meist Heinrich Gentz als Entwerfer des ursprünglichen Tempels genannt; er war als Leiter des Hofbauamtes für die Ausführung und für die Innengestaltung zuständig. Mitarbeiter waren Schlossbaumeister Bock und Hofbauinspektor Voß.

(47) Die Säulen stammten aus dem Schloss Oranienburg. Vgl. Schloss Charlottenburg, Amtlicher Führer, hrsg. v. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 45. Zum Marmorsarkophag sieheGundlach, Wilhelm: Geschichte der Stadt Charlottenburg, Bd. 1, Berlin 1905., S. 266 ff.

(48) Außerdem war bei der Bauausführung unter Zeitdruck auf vorhandene, teilweise minderwertige Materialien zurückgegriffen worden. (Vgl. Börsch-Supan 2011, S. 171.) Der Sandstein-Portikus wurde auf der Pfaueninsel für einen kleinen Gedächtnistempel verwendet. Vgl. Denkmale in Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Wannsee, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Petersburg 2013, S. 195.

(49) Das 1849 ausgeführte Wandbild stammt von Karl Gottfried Pfannschmidt und zeigt in frühmittelalterlichen Darstellung das Königspaar kniend vor dem thronenden Christus. Vgl. Kühn, Margarete: Schloss Charlottenburg (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, hrsg. v. Landeskonservator Berlin, 2 Bde.), Berlin 1970, S. 178 f.

Literatur:

- Bollé, Michael/ Heinrich Gentz (1766-1811)/ eine Untersuchung zur Architekturdiskussion um 1800, Berlin 1988Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 166-181

- Helmut Börsch-Supan/ Das Mausoleum im Charlottenburger Schlossgarten, Berlin 1976

Teilobjekt "Hohe Brücke" im Schloßpark

| Teil-Nr. | 09040610,T,010 |

|---|---|

| Sachbegriff | Brücke |

| Datierung | 1802 |

| Ausführung | Königliche Eisengießerei Malapane (Schlesien) (Gießerei) |

Im Zuge der Umgestaltung des Schlossgartens im Sinne eines englischen Landschaftsparks am Ende des 18. Jahrhunderts wurden auch mehrere künstliche Seen und Wasserläufe mit Zufluss von der Spree angelegt und von Brücken überspannt. Von diesen haben sich zwei Exemplare erhalten, die zu den ältesten gusseisernen Brücken Deutschlands gehören und seit mehr als 200 Jahren in ihrer ursprünglichen Form und weitgehend in ihrem Originalzustand bewahrt sind: die 1799-1800 errichtete Feldwegbrücke nordwestlich des Mausoleums und die 1800-02 ausgeführte Hohe Brücke am nördlichen Abfluss des Karpfenteichs. (41)

In England war mit der Entwicklung der industriellen Herstellung von Eisen 1781 die erste Brücke in Gusseisenkonstruktion bei Coalbrookdale über den Fluss Severn entstanden. Nachdem im schlesischen Malapane eine preußische Eisengießerei eingerichtet worden war, wurde die neuartige Konstruktion 1794-96 bei der ersten Gusseisenbrücke Deutschlands in Laasan/Schlesien angewandt, dieser folgte 1795-98 die Kupfergrabenbrücke in Berlin. (42) Die nur wenig später errichteten Eisenbrücken im Charlottenburger Schlosspark wurden ebenfalls in Malapane gegossen. Die Feldwegbrücke mit einer Spannweite von etwa sechs Metern ist durch fünf Rippenbögen gebildet, die zwischen massiv gemauerten und mit Naturstein verkleideten Widerlagern eingespannt sind. Die Rippenbögen sind dekorativ mit zur Mitte kleiner werdenden Entlastungsringen gefüllt; das filigrane Stabgeländer ist am oberen Rand mäanderartig verziert.

Die rot gestrichene Hohe Brücke in der Sichtachse zwischen Schloss und Belvedere hat eine Spannweite von knapp 12 Metern und besteht aus einer Eisenkonstruktion mit vier parallelen Bogenbindern, die zwischen Widerlager aus Naturstein und Ziegelmauerwerk eingespannt sind; die Bögen mit unterschiedlichem Durchmesser sind im Scheitelpunkt schlusssteinartig zusammengefasst und die Eisenteile entsprechend ihrer Funktion unterschiedlich ornamentiert. Der etwa vier Meter breite, mit Mosaikpflaster belegte Fußgängersteg wird von einem Stabgeländer eingefasst, das aus Sicherheitsgründen nachträglich eine dritte Horizontalstrebe erhielt.

(41) Thiemann, Eckhard/Desczyk, Dieter: Berliner Brücken, Gestaltung und Schmuck, Berlin 2012. S. 165; Thiemann, Eckhard/Desczyk, Dieter/Metzing, Horstpeter: Berlin und seine Brücken, Berlin 2003, S. 142; Kieling, Uwe: Stadt der Brücken Berlin, Berlin 1996, S. 48; Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): Berliner Brücken, Ausstellungskat. Berlin 1991, S. 13; Wimmer, Clemens Alexander: Die Gärten des Charlottenburger Schlosses, hrsg. v. Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Berlin 1987, S. 56 f.; Eisen statt Gold, Preußischer Eisenkunstguss aus dem Schloss Charlottenburg, dem Berlin Museum und anderen Sammlungen, Berlin 1982; Kühn 1970, S. 184-205.

(42) Die verkleinerte Kopie der englischen Coalbrookdale-Brücke im Wörlitzer Park war 1791 noch in Schmiedeeisen ausgeführt worden. Vgl. Thiemann, Eckhard/Desczyk, Dieter/Metzing, Horstpeter: Berlin und seine Brücken, Berlin 2003, S. 142.

Literatur:

- Eisen statt Gold. Preußischer Eisenkunstguss aus dem Schloss Charlottenburg, dem Berlin Museum und anderen Sammlungen, Berlin 1982Kühn, Margarete/ Schloss Charlottenburg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, 2 Bände) / Seite 84-205

- Lorenz, Werner/ Konstruktion als Kunstwerk. Bauen mit Eisen in Berlin und Potsdam 1797-1850, Berlin 1995 / Seite S. 233, 254 (Brücke am Mausoleum), S. 234, 255 (Hohe Brücke, Brücke am nördlichen Abfluss)

- Wimmer, Clemens Alexander/ Die Gärten des Charlottenburger Schlosses, Berlin 1985

Teilobjekt Brücke westlich des Mausoleums im Schloßpark

| Teil-Nr. | 09040610,T,011 |

|---|---|

| Sachbegriff | Brücke |

| Datierung | 1800 |

| Ausführung | Königliche Eisengießerei Malapane (Schlesien) (Gießerei) |

Im Zuge der Umgestaltung des Schlossgartens im Sinne eines englischen Landschaftsparks am Ende des 18. Jahrhunderts wurden auch mehrere künstliche Seen und Wasserläufe mit Zufluss von der Spree angelegt und von Brücken überspannt. Von diesen haben sich zwei Exemplare erhalten, die zu den ältesten gusseisernen Brücken Deutschlands gehören und seit mehr als 200 Jahren in ihrer ursprünglichen Form und weitgehend in ihrem Originalzustand bewahrt sind: die 1799-1800 errichtete Feldwegbrücke nordwestlich des Mausoleums und die 1800-02 ausgeführte Hohe Brücke am nördlichen Abfluss des Karpfenteichs. (41)

In England war mit der Entwicklung der industriellen Herstellung von Eisen 1781 die erste Brücke in Gusseisenkonstruktion bei Coalbrookdale über den Fluss Severn entstanden. Nachdem im schlesischen Malapane eine preußische Eisengießerei eingerichtet worden war, wurde die neuartige Konstruktion 1794-96 bei der ersten Gusseisenbrücke Deutschlands in Laasan/Schlesien angewandt, dieser folgte 1795-98 die Kupfergrabenbrücke in Berlin. (42) Die nur wenig später errichteten Eisenbrücken im Charlottenburger Schlosspark wurden ebenfalls in Malapane gegossen. Die Feldwegbrücke mit einer Spannweite von etwa sechs Metern ist durch fünf Rippenbögen gebildet, die zwischen massiv gemauerten und mit Naturstein verkleideten Widerlagern eingespannt sind. Die Rippenbögen sind dekorativ mit zur Mitte kleiner werdenden Entlastungsringen gefüllt; das filigrane Stabgeländer ist am oberen Rand mäanderartig verziert.

Die rot gestrichene Hohe Brücke in der Sichtachse zwischen Schloss und Belvedere hat eine Spannweite von knapp 12 Metern und besteht aus einer Eisenkonstruktion mit vier parallelen Bogenbindern, die zwischen Widerlager aus Naturstein und Ziegelmauerwerk eingespannt sind; die Bögen mit unterschiedlichem Durchmesser sind im Scheitelpunkt schlusssteinartig zusammengefasst und die Eisenteile entsprechend ihrer Funktion unterschiedlich ornamentiert. Der etwa vier Meter breite, mit Mosaikpflaster belegte Fußgängersteg wird von einem Stabgeländer eingefasst, das aus Sicherheitsgründen nachträglich eine dritte Horizontalstrebe erhielt.