Denkmaldatenbank

Reichssportfeld (ehem.), Olympiagelände, Deutsches Sportforum (ehem.), Rennbahn Grunewald (ehem.)

| 09040530,T | |

| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |

| Ortsteil | Westend |

| Adressen | Brombeerweg 40, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E Olympischer Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Passenheimer Straße 24, 30 Rominter Allee 1, 3, 5 Am Glockenturm & Coubertinplatz & Friedrich-Friesen-Allee & Georgiiplatz & Glockenturmstraße & Hanns-Braun-Straße & Jesse-Owens-Allee & Sportforumstraße & Trakehner Allee |

| Denkmalart | Gesamtanlage |

| Sachbegriff | Sportanlage |

| Datierung | 1906-1909, 1912-1913, 1926, 1927-1928, 1928-1929, 1933-1939 |

| Entwurf | March, Otto & March, Werner (Architekt) |

Mit dem Olympiagelände, Olympischer Platz 1-8, dem früheren Reichssportfeld, besitzt Berlin eines der bedeutendsten monumentalen Sportanlagen des 20. Jahrhunderts in Europa. (1) Auf einem 132 Hektar umfassenden Areal vereinen sich Bauten, Sportplätze, Skulpturen und Gartenkunst zu einem Gesamtkunstwerk. Nirgendwo offenbaren sich Verflechtungen von Sport und Macht sowie deren politische Instrumentalisierung so unverkennbar. Die komplett erhaltenen Anlagen bezeugen deutsche Sportgeschichte von den Bestrebungen nach sportlicher Ertüchtigung und Körperkultur vor dem Ersten Weltkrieg und während der Weimarer Zeit bis zur Vereinnahmung der olympischen Idee für nationalsozialistische Ideologie und Propaganda im Dritten Reich. Dieses Spannungsverhältnis spiegelt sich in der Entstehungsgeschichte des Olympiageländes wider, das sich in drei Teile aufteilen lässt. Im Süden liegen die Reste der 1909 eröffneten Rennbahn Grunewald und des Deutschen Stadions von 1913, im Norden erstreckt sich das Band aus Sportplätzen und Bauten des Deutschen Sportforums, Baubeginn 1926, und in der Mitte liegen die zentralen Sportstätten und Aufmarschplätze, die zu den Olympischen Spielen 1936 entstanden. Alle Anlagen wurden 1934-36 zum Reichssportfeld vereint und sind mit der bedeutenden Berliner Architektenfamilie March verbunden. Otto March schuf die Pferderennbahn und das Deutsche Stadion, die für den Ausbau des Reichssportfelds aufgegeben wurden, die Söhne Werner und Walter lieferten städtebauliche Entwürfe für das Deutsche Sportforum und das Reichssportfeld, Werner March ist der Architekt der dazu gehörigen baulichen Anlagen. (2)

Der Ursprung der Sportanlagen geht auf das Jahr 1907 zurück, als der renommierte Berliner Union-Klub ein weitläufiges Gelände nördlich der Heerstraße vom Forstfiskus zur Anlage einer Pferderennbahn pachtete. Mit der Eröffnung der Rennstrecke 1909, die 40.000 Zuschauern Platz bot, entstand ein eigens dafür angelegter Bahnhof der Vorortbahn nach Spandau sowie Eingänge an der heutigen Jesse-Owens-Allee. Bei der Vergabe des Geländes hatte sich der Union Club verpflichtet, das Gelände auch allgemeinen sportlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen. So konnte für die Olympischen Spiele 1916, die an Berlin vergeben worden waren, inmitten der Rennbahn 1913 das Deutsche Stadion eingeweiht werden. Der alleinige Zugang zum Erdstadion mit 33.000 Sitzplätzen erfolgte wiederum von der Jesse-Owens-Allee her über einen repräsentativen Ehrenhof, dem späteren Marchhof, mit einer Untertunnelung des Geläufs der Rennbahn. Die Eingänge, der Ehrenhof und Teile des Tunnels haben sich bewahrt. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 verhinderte die Austragung der Spiele. Das für verschiedene Sportarten genutzte Stadion hatte sich aber zu einem Zentrum des deutschen Leistungssports sowie der Ausbildung von Trainern und Sportlehrern entwickelt. So bot es sich an, dass für die 1920 gegründete Deutsche Hochschule für Leibesübungen nördlich des Stadions erste Gebäude errichtet wurden, die Keimzelle des späteren Deutschen Sportforums als Sitz eines nationalen Zentrums für Sport und Körperkultur. Für dessen Bedarf an vielfältigen Sport-, Übungsplätzen und Hochbauten wurde 1925 ein Ideenwettbewerb ausgelobt, den die Brüder Walter und Werner March gewannen. Die ersten Anlagen entstanden ab 1926 nach ihrem Entwurf, der ein lang gestrecktes, über einen Kilometer breites Band aus Sportplätzen und Gebäuden am Rande der Murellenschlucht vorsah. 1929 mussten aus Finanzierungsgründen die Bauarbeiten eingestellt werden. Nur die westliche Hälfte des Turnhallengebäudes, das Sommerschwimmbecken im Jahnplatz, das Frauenheim und der Tennispavillon konnten realisiert werden. Erst nach der nationalsozialistischen Machtergreifung konnte das Sportforum zusammen mit den Anlagen für die Olympischen Spiele 1936 verändert vollendet werden. Werner March hatte wiederum für alle Bauten die künstlerische und das eigens gegründete Reichsneubauamt Stadion die technische Oberbauleitung inne, wobei Oberregierungsbaurat Richard Sponholz für die Olympiabauten zuständig war.

Das nationalsozialistische Regime benutzte die Spiele für eine beispiellose Selbstinszenierung und Machtdemonstration. Unter direkter Einflussnahme Adolf Hitlers wurde das Areal zwischen dem Bahnhof Rennbahn und dem Deutschen Sportforum zum Reichssportfeld ausgebaut, zu einer monumentalen axial betonten Sportlandschaft umgestaltet. Kernstück wurde das Olympiastadion mit 100.000 Sitzplätzen, das an die Stelle des alten Deutschen Stadions trat. In ihrer Abfolge aus Kampfstätten und Aufmarschplätzen, aus Olympischem Platz, Stadion, Maifeld und Westtribüne, orientiert sich die räumlich-architektonische Ordnung an Stadtforen der römischen Antike. Es entstand ein Raumensemble, das vom Gestaltungswillen des nationalsozialistischen Regimes zeugt und bis heute als Kulisse der hier stattgefundenen Massenveranstaltungen erlebbar ist. Dazu dienen auch monumentale Skulpturen und Reliefs, die die vom Gartenarchitekten Heinrich Friedrich Wipking-Jürgensmann gestaltete Landschaft gliedern, zwischen Wegen und Achsen vermitteln und die Wirkung der Bauten steigern. Die Statuen verklären den gestählten menschlichen Körper, die im Sport sichtbare menschliche Kraft und den Siegeswillen, versinnbildlichen den Herrschaftsanspruch und die Rassenideologie des NS-Staates. Als herausragendes Geschichtsdokument des Dritten Reichs benötigt das ideologisch belastete Olympiagelände eine angemessene Erläuterung und Dokumentierung seiner verschiedenen Zeitschichten. Dem wird in der Langemarckhalle mit einer Dokumentation zum Geschichtsort Olympiagelände und im Gelände mit Informationsstelen an den Objekten Rechnung getragen.

Nach Kriegsende übernahm die britische Schutzmacht das Reichssportfeld und richtete hier ihr Hauptquartier ein. Die Briten nahmen zahlreiche Instandsetzungen und Wiederaufbauarbeiten nach historischem Vorbild vor und erbauten nur wenige zusätzliche Werkstatt- oder Garagengebäude. Auch nach ihrem Abzug 1994 blieb das unter Denkmalschutz gestellte Areal von baulichen Eingriffen und Veränderungen seiner historischen Nutzungsstruktur verschont, sodass sich eine bemerkenswerte Authentizität bewahrt hat. Heute wird das ehemalige Reichssportfeld, das von der Berliner Senatsverwaltung als "Olympiapark Berlin" verwaltet wird, von zahlreichen Vereinen und Institutionen sowohl für sportliche als auch für kulturelle Zwecke genutzt.

(1) March, Werner: Bauwerk Reichssportfeld, Berlin 1936; Krause, Gerhard: Das Reichssportfeld, Berlin 1936; Das Reichssportfeld, Eine Schöpfung des Dritten Reiches für die Olympischen Spiele und die Deutschen Leibesübungen, hrsg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1936; Riedrich, Otto: Ein Forum deutscher Kraft, deutschen Kulturwillens, Die Bauten zur XI. Olympiade Berlin 1936. In: Die Bauzeitung 33 (1936), S. 299 f., 312-320; Hoffmann, Herbert: Das Reichssportfeld Berlin. In: Moderne Bauformen 35 (1936), S. 442-451; ZBV 56 (1936), S. 689-716; BW 27 (1936), S. 731-738; Richter: Das Sportforum auf dem Reichssportfeld. In: Die Baugilde 19 (1937), S. 41-64, 181-207; Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961, S. 220-231, Abb. 228-256; Schmidt, Thomas: Werner March, Architekt des Olympia-Stadions, 1894-1976. Basel 1992; Kluge, Volker: Olympiastadion Berlin, Steine beginnen zu reden, Berlin 1999; Kluge, Volker: Olympiastadion Berlin, Rundgang durch das ehemalige Reichssportfeld, Berlin 2000; Schäche, Wolfgang/Szymanski, Norbert: Das Reichssportfeld, Architektur im Spannungsfeld von Sport und Macht, Berlin 2001; Donath, Matthias: Architektur in Berlin 1933-1945, Ein Stadtführer, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Berlin 2004, S. 117-121; Jacobs, Joachim/Lingenauber, Klaus: Olympiagelände. In: Parkanlagen und Stadtplätze, Gartendenkmale in Berlin, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Petersberg 2013, S. 80-87 (auf S. 525 f. ausführliche Literaturangaben).

(2) Werner March wurde von seinem Bruder Walter nur beratend unterstützt, da er als amerikanischer Staatsbürger nicht weiter beteiligt werden konnte. Zur Familie March: Von Tonwaren zum Olympiastadion, Die Berliner Familie March, Eine Erfolgsgeschichte, hrsg. v. Birgit Jochens/Doris Hünert, Berlin 2000.

Literatur:

- Hoffmann, Andreas: Reichssportfeld, in: Geschichtslandschaft, Charlottenburg 2, 1985 / Seite 11-27 (dort weitere Lit.)

- Donath, Matthias: Architektur in Berlin, 1933-1945. Ein Stadtführer, Berlin 2004 / Seite 117-121

- Donath, Matthias: Konservieren und kommentieren - Denkmalvermittlung für das Berliner Olympiagelände, in: ICOMOS Deutschland (Hrsg.): Sport - Stätten -Kultur. Historische Sportanlagen und Denkmalpflege Tagungsband), München 2002 / Seite 81-88

- Landesdenkmalamt Berlin; Museumspädagogischer Dienst Berlin: Gartenplan Olypiagelände Ehemaliges Reichssportfeld, Berlin 2001 / Seite 64-69

- Schmidt, Thomas: Werner March 1894-1979 - ein Architekt in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Politisch unbequeme Denkmale - Umgang mit Zeugnissen der NS-Zeit, Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Heft 45, Berlin 2015

Teilobjekt Olympiastadion mit Marathontor und Feuerschale

| Teil-Nr. | 09040530,T,001 |

|---|---|

| Sachbegriff | Stadion |

| Datierung | 1934-1936 |

| Umbau | 1998-2004 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | gmp (Gerkan, Marg und Partner) (Architekturbüro) |

| Adressen | Coubertinplatz & Olympischer Platz & Südtorweg |

Hinter dem Olympischen Tor setzt sich das Raster der Bodenplatten des Ehrenhofes bis zum von Walter und Werner March entworfenen Olympiastadion fort. (3) Die zentrale Sportarena des ehemaligen Reichssportfeldes erhebt sich an der Stelle des alten Deutschen Stadions auf einer breiten Plattform. Monumental überragt der zweigeschossige Oberring mit seiner neoklassizistischen Pfeilerarchitektur das Terrain. Dennoch wirkt das riesige 302 Meter lange Pfeileroval nicht vertikal überhöht, da die unteren Ränge der an antike Kolosseen angelehnten Arena zwölf Meter in den Boden versenkt sind. Nach außen hin tragen vor den offenen Umgängen die umlaufenden mit Muschelkalk verkleideten Stahlbetonpfeiler ein ausladendes Hauptgesims aus Travertin, das zugleich als Brüstung des obersten inneren Umgangs dient. Im Inneren schließen sich die Sitzreihen von Ober- und Unterring, getrennt durch einen gedeckten Umgang, zu einer geschwungenen Linie zusammen. Nur in der nach Westen zum Glockenturm des Maifeldes ausgerichteten Hauptblickachse öffnet sich der Oberring auf einer Breite von 25 Meter zum so genannten Marathontor. Strahlenförmig angeordnete Treppen übernehmen die Erschließung des Unterringes, während die oberen Sitzplätze durch Treppenhäuser erschlossen werden, die zum äußeren Pfeilergang führen. Über dem ehemals offenen Hauptgesims schwebt scheinbar schwerelos eine von schlanken Stahlstützen getragene Überdachung, die 68 Meter weit über die Sitzplätze gespannt das Oval kongenial nachzeichnet. Die zweischalige Dachkonstruktion stammt von der denkmalgerechten Sanierung und Modernisierung des Stadions, die 2000-04 nach Plänen des Hamburger Architekturbüros von Gerkan, Marg und Partner erfolgte. Sie führte zwar zu Substanzverlusten am Denkmal. Doch waren sie unvermeidlich, um das 70 Jahre alte Stadion für die Gegenwart zu ertüchtigen und um damit dem Olympiagelände insgesamt sein Zentrum zu bewahren. Veränderungen wurden auch an den umlaufenden Tribünen vorgenommen. Die baufällige Betonkonstruktion des Unterrings wurde durch einen Neubau mit etwas steileren Tribünenstufen ersetzt. Zusammen mit einer Absenkung des Spielfeldes und der Kampfbahn konnten so zwei zusätzliche Sitzreihen gewonnen werden. Die kaum beschädigten Tribünen des Oberrings blieben zwar zum überwiegenden Teil erhalten, bekamen aber neue Logeneinbauten, darunter die VIP-Lounge an der Stelle der ehemaligen Führerloge Adolf Hitlers. Als Besonderheit entstand im Erdgeschoss des Stadions eine christliche Kapelle, die als Andachtsraum bei Veranstaltung für die Sportler gedacht war. (4) In seiner Außenwirkung blieb das Olympiastadion beinahe unverändert erhalten. (5) Werner March hatte das Stadion, das ursprünglich Platz für 100.000 Zuschauer bot, äußerst funktional konzipiert. Seine Raumorganisation ermöglichte eine zügige Bewältigung der enormen Besucherströme. Zu seiner Erbauungszeit zählte es zu den modernsten Sportarenen der Welt, was jedoch seine nationalsozialistische Architektursprache nicht widerspiegelt. Die ursprüngliche an modernen internationalen Stadien orientierte Entwurfsidee Werner Marchs, den Bau als eine weitgehend unverkleidete sachliche Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit großen Glasflächen zu gestalten, wurde auf Anordnung Adolf Hitlers verworfen. (6) Naturstein und monumentale Proportion waren nun stilistische Leitlinien. Hitlers Architekt Albert Speer war es, der Marchs Entwürfe entsprechend modifizierte, indem er den konstruktiv modernen Stahlbetonbau mit Muschelkalk verkleiden und rein dekorative Elemente, wie beispielsweise die Konsolen unter dem Hauptgesims der Attika, hinzufügen ließ. (7)

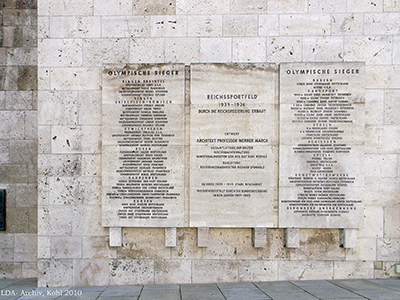

Dort, wo sich das Stadionoval des Olympiastadions öffnet, setzt das mit hellem Travertin verkleidete Marathontor einen eigenständigen architektonischen Akzent. Als Endpunkt des Marathontunnels, durch den die Athleten ins Stadion gelangten, und als Ort des olympischen Feuers, war das Tor die zentrale Stätte der Olympischen Spiele 1936. Eine monumentale Freitreppe, in deren Mitte der Marathontunnel endet, führt empor zur ebenfalls von Werner March entworfenen eisernen Feuerschale. Wuchtige pylonenartige Treppentürme bilden die Seitenwände des Tores. An ihren Innenseiten wurden 1936 hohe Muschelkalktafeln mit den Namen der Olympiasieger angebracht. An mit dem Stadionbau eng verbundene Personen wie Carl Diem, Victor von Podbielski sowie Otto und Werner March erinnern außerdem Porträtreliefs aus Bronze.

(3) Schmidt, Thomas: Das Berliner Olympiastadion und seine Geschichte, Berlin 1983; Olympiastadion Berlin, Panorama eines Bauwerks, Berlin 2001; Marg, Volkwin: Olympiastadion Berlin, Sanierung und Modernisierung 2000-2004, Berlin 2004.

(4) Den ovalen Raum zeichnet eine vollflächig mit Blattgold belegte Innenwand aus, auf der in 18 verschiedenen Sprachen Bibelverse aus dem Alten und Neuen Testament eingeschrieben sind. "Mit dieser Kapelle setzen die Architekten Volkwin Marg und Uta Graff einen wichtigen Akzent an historischem Platz (.) Sie ist ein zeichenhafter Ort für Christen aller Konfessionen, ein Ort, dessen Formensprache eine Brücke zwischen Tradition und Gegenwart schlägt. Vgl. Wittmann-Englert, Kerstin: Die Kapelle im Olympiastadion Berlin-ein ökumenischer Andachtsraum, Lindenberg 2006.(5) Den Anforderungen des modernen Stadionbetriebs geschuldet sind auch zahlreiche oberirdisch nicht wahrnehmbare Ein- und Ausbauten in den Untergeschossen des Stadions. Dazu gehören unter anderem Technikräume, Aufenthalts- und Umkleideräume für die Sportler sowie eine geräumige Aufwärmhalle mit 100-Meter-Bahnen.

(6) Schmidt, Thomas: Werner March, Architekt des Olympia-Stadions, 1894-1976, Basel 1992, S. 43 f.

(7) Schmidt, Thomas: Werner March, Architekt des Olympia-Stadions, 1894-1976, Basel 1992, S. 46-50.

Literatur:

- Lorenz, Werner; May, Roland; Staroste, Hubert: Ingenieurbauführer Berlin, Petersberg 2020 / Seite 204f.

Teilobjekt Olympischer Platz mit Olympischem Tor, Torhäusern und Türmen (Preußen- und Bayernturm)

| Teil-Nr. | 09040530,T,002 |

|---|---|

| Sachbegriff | Platzanlage & Toranlage & Torhaus & Turm |

| Datierung | 1935-1936 |

| Wiederaufbau | 1954 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

Den Mittelpunkt des stark von seiner Ost-West-Orientierung geprägten Olympiageländes bilden das Olympiastadion und das weite angrenzende Maifeld. Um diese Anlagen gruppieren sich die verschiedenen Sport- und Versammlungsstätten. Vom Olympischen Platz, an dem sich der Haupteingang befindet, verläuft diese Ost-West-Achse wirkungsvoll über das Stadion bis zum Glockenturm des Maifelds. Der Besucher wird über den sich trapezförmig verjüngenden über 400 Meter langen Platz mit seinem regelmäßigen Bodenplattenraster zu den Türmen des Olympischen Tors gelenkt. Regelmäßig aufgereihte Fahnen- und Laternenmasten sowie links und rechts flankierende Lindenalleen unterstützen diese streng auf das Stadion ausgerichtete Führung. Abgesetzt vom Olympischen Platz, der als Aufmarsch- und Busparkplatz konzipiert war, folgt der Ehrenhof mit dem Olympischen Tor, das von zwei 35 Meter hohen Türmen, dem Preußenturm und dem Bayernturm, flankiert wird. Stelenartig setzen sie vor der Baumasse des Olympiastadions einen vertikalen Akzent und korrespondieren mit den Türmen des Maifeldes. Beidseitig des Tores bilden insgesamt 32 Kassendurchgänge mit zweigeschossigen Kopfbauten einen hufeisenförmigen Einlassbereich, der von den Olympischen Ringen zwischen den Türmen weithin sichtbar markiert wird.

Teilobjekt Schwimmstadion

| Teil-Nr. | 09040530,T,003 |

|---|---|

| Sachbegriff | Schwimmstadion |

| Datierung | 1934-1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

Nördlich des Olympiastadions schließt in der Nord-Süd-Achse des Reichssportfeldes das zeitgleich erbaute Schwimmstadion an. Es zeichnete sich durch eine hohe Funktionalität aus und zählte zu den modernsten Schwimmsportstätten der Welt. Geschickt nutzte Werner March das abfallende Gelände und ordnete die Schwimmstätte vier Meter tiefer als die äußere Stadionplattform an, wodurch die vom Reichsneubauamt Stadion gewünschte architektonische Eigenständigkeit des Olympiastadions bewahrt blieb. In Anlehnung an das Schwimmstadion von Los Angeles für die Olympischen Spiele 1932 konzipierte March eine offene Schwimmarena mit zwei längs gerichteten, dreigeschossigen Tribünengebäuden für 7.500 Zuschauer, die zwei Wettkampfbecken für Springer und Schwimmer flankieren. Sie bilden mit dem halbkreisförmig anschließenden Fußwasch- und Planschbecken für Kinder, das heute außer Funktion ist, einen eigenen Badbereich, den seit 1978 nördlich zwei Nichtschwimmerbecken ergänzen. Vom Plateau des Olympiastadions erreicht man die Zugänge zu den Tribünen, die in seitlichen Treppentürmen mit laubenartiger Bekrönung liegen. Zusätzlich führen von hier zwei Freitreppen für die Sportler auf die Ebene der Wasserbecken, wo die Sanitär-, Aufenthalts- und Umkleideräume in den Erdgeschossen der Tribünen liegen. So wird bei Wettkämpfen eine Trennung zwischen Sportlern und Zuschauern erreicht. Die bis zu einer Höhe von 11,50 Metern ansteigenden Tribünen ruhen im Inneren auf von Pfeilern gestützten Wandelgängen, während ihnen nach außen zweigeschossige offene Pfeilerhallen zur Erschließung der Tribünen vorgelegt sind. Letztere wiederholen das Motiv der Pfeilerarchitektur des Olympiastadions und sind mit der Muschelkalkummantelung der Pfeiler die einzige stilistische Anpassung an die gewünschte monumentale Wirkungsästhetik der Olympiabauten. Die prägende Verkleidung der Stirnseiten der Tribünenflügel mit Rüdersdorfer Kalksteinbossen ist nach Werner March eine Reminiszenz an das "heimatliche märkische Gestein", das er hier wieder "in großem Umfange für architektonische Zwecke" entdeckt sah. (8) Wie das Olympiastadion besteht auch dieser Bau aus einer fortschrittlichen Stahlbetonkonstruktion, die hier nicht weiter mit Natursteinen verunklart ist. Modern und prägend wirken gleichfalls die großflächigen Stahlfenster und Glas-Eisenbetonfensterwände, die aus dem Industriebau kommen. Die Stahlfenster mit schmalen Stahlrahmen gliedern teilweise bandartig die Wände der äußeren Umgänge, während das Netzwerk der Betongitterfenster die Fensterfronten der inneren Wandelgänge bestimmt. Für die künstlerische Ausschmückung des Schwimmstadions wurde der Karlsruher Keramiker, Architekt und Bildhauer Max Laeuger gewonnen, der acht großformatige Terrakotten-Reliefs schuf. (9) Die sechs stehenden Mädchen auf der Rückwand der südlichen Pfeilerhalle vor dem Sprungbecken, die Musikinstrumente, Schalen und Krüge tragen, entsprachen in ihrem anmutigen Stil so gar nicht der offiziellen NS-Staatskunst und hoben sich von den heroischen Großplastiken des Olympiageländes ab. Nach Werner March sollten sie ein Gegengewicht zur steinernen Monumentalität des Stadions sein und den Charakter einer frei zugänglichen Erholungsstätte verdeutlichen. (10) Das Schwimmstadion trug im Zweiten Weltkrieg kaum Schäden davon und konnte bereits im Sommer 1945 wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Sprungturm und das große Schwimmbecken wurden für die 1978 an diesem Ort ausgetragene Schwimmweltmeisterschaft modernisiert. Bis heute ist das inzwischen von den Berliner Bäder-Betrieben unterhaltene Stadion ein öffentlich genutztes Sommerschwimmbad, Schwimmwettkämpfe mit Tribünennutzung finden nicht mehr statt. Seit 2021 wird eine denkmalgerechte Sanierung des maroden Schwimmstadions durchgeführt.

(8) March, Werner: Die baukünstlerische Gestaltung des Reichssportfeldes. In: Das Reichssportfeld. Eine Schöpfung des Dritten Reiches für die Olympischen Spiele und die Deutschen Leibesübungen, hrsg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1936, S. 39 f.

(9) Während die sechs stehenden Mädchen sich bewahrt haben, sind zwei Reliefs mit Amazonen-Darstellungen der seitlichen Wandscheiben am Ende der Tribünengebäude nicht mehr vorhanden, sondern nach 1966 durch Reliefs mit Meerestieren (Seehund, Pinguine) ersetzt. Der Künstler ist nicht bekannt.

(10) March, Werner: Die baukünstlerische Gestaltung des Reichssportfeldes. In: Das Reichssportfeld, Eine Schöpfung des Dritten Reiches für die Olympischen Spiele und die Deutschen Leibesübungen, hrsg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1936, S. 52.

Teilobjekt Säulen des Deutschen Stadions

| Teil-Nr. | 09040530,T,004 |

|---|---|

| Sachbegriff | Kolonnade |

| Datierung | 1912-1913 |

| Umbau & Wiederaufbau | 2009 |

| Entwurf | March, Otto (Architekt) |

Zum Schwimmstadions gehört der westlich liegende frühere Frauenplatz mit altem Baumbestand, der heute als allgemeine Liegewiese mit einem neuen Kinderplanschbecken (11) von den Besuchern des Freibadbetriebes genutzt wird. Die weitflächige Rasenfläche wird südlich von der hohen Stützmauer des Plateaus des Olympiastadions begrenzt, was diesem Badbereich einen intimen Charakter verleiht. Bei der Mauer befindet sich seit 2009 die bei der Grundsanierung des Olympiastadions entdeckte ehemalige Säulenarkade des Deutschen Stadions, die man hier neu errichtete. Das Architekturfragment stammt vom alten Schwimmstadion, das 1913 als nördlicher Annex an das von Otto March entworfene Deutsche Stadion errichtet worden war und für das neue Olympiastadion abgebrochen wurde. Es besteht aus den geborgenen sieben dorischen Betonsäulen mit einem verbindenden Architrav, die in eine neue Architektur gefasst wurden. Einst war die Arkade Teil der Umkleidekabinen und ihre antikisierenden Säulen leiteten als repräsentative Schauarchitektur über zum Schwimmbecken. Ein Pendant befand sich auf der gegenüberliegenden Schmalseite des Beckens. Die für die Wiederaufstellung entstandene ergänzende Architektur soll die Säulenarkade schützen und ihr die ursprüngliche Räumlichkeit wiedergeben Außerdem wurde die originale Farbigkeit rekonstruiert, so leuchtet die Rückwand wieder in Pompejanisch Rot. (12)

(11) Die Wasserspielanlage entstand 1978-79 nach einem Entwurf des Westberliner Bildhauers Günter Anlauf.

(12) Wagner, Karin: Säulenarkade des ersten Deutschen Stadions, Erkennen und Erhalten in Berlin 2009, Nr. 28, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin.

Teilobjekt Maifeld mit Türmen (Friesenturm, Sachsenturm, Frankenturm, Schwabenturm), Rosseführer, Nike und Wallanlagen

| Teil-Nr. | 09040530,T,005 |

|---|---|

| Sachbegriff | Platzanlage & Turm & Plastik |

| Datierung | 1934-1936 |

| Umbau | 1960-1964 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf & Ausführung | Wackerle, Joseph (Bildhauer) |

| Entwurf | Meller, Willy (Bildhauer) |

Hinter dem Marathontor öffnet sich das breite Maifeld, mit dem Werner March an Foren antiker Städte anzuknüpfen suchte. (13) Keine andere Anlage des Olympiageländes verdeutlicht so eindringlich die Einheit von Sport, Architektur und nationalsozialistischer Ideologie. Die riesige, etwa 290 mal 375 Meter große Rasenfläche diente als nationaler Festplatz der Selbstdarstellung des NS-Staates, aber auch als Aufmarschplatz für Masseninszenierungen des Regimes wie Kundgebungen zum Tag der Arbeit. Bis zu 250.000 Menschen konnten sich hier versammeln. Stufenförmige Tribünenwälle umgeben das Areal, die westliche, mit Werkstein verkleidete Haupttribüne bot zusätzlich 45.000 Steh- und 4.500 Sitzplätze. Der Westwall bildet den monumentalen Abschluss des Reichsportfeldes, der über 44 Stufen zum hoch aufragenden Glockenturm führt. Im Osten akzentuieren vier 35 Meter hohe, zu Paaren angeordnete Türme, Friesenturm, Sachsenturm, Frankenturm und Schwabenturm, den Übergang zum Olympiastadion. Italienischen Geschlechtertürmen ähnlich verkörpern sie zusammen mit den beiden Türmen des Olympischen Tores Stammesgeschlechter der Deutschen. "Es ist, als habe sein Entwerfer, Werner March, den Satz Adolf Hitlers, die deutschen Stämme seien die 'gottgewollten Bausteine des Reichs', in Architektur umgesetzt. (...) In den Türmen waren somit symbolisch die wichtigsten deutschen Stämme vor dem Führer angetreten, der mit seiner Begleitung vor der Westtribüne des Maifelds unter dem Glockenturm stand.(...) Ihr Aufbau aus Muschelkalk-Quadern ist durch einzelne vorspringende Bossen geradezu aufdringlich betont." (14)

(13) Donath, Matthias: Konservieren und Kommentieren, Denkmalvermittlung für das Berliner Olympiagelände. In: Sport-Stätten-Kultur, München 2002, S. 81-88.

(14) Hartung, Ulrich: Bausteine für Führerkult und Gemeinschaftsglaube. In: kunsttexte. de, Nr.3, 2010, S.20 (https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/8249/hart ung.pdf, zuletzt aufgerufen 10.3.2021).

Teilobjekt Tribünengebäude mit Langemarckhalle und Glockenturm

| Teil-Nr. | 09040530,T,006 |

|---|---|

| Sachbegriff | Ehrenmal & Kriegerdenkmal & Tribüne & Glockenturm |

| Datierung | 1934-1936 |

| Umbau | 1960-1963 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

Prägnantestes Architekturelement der Haupttribüne des Maifeldes ist ein dreigeschossiges Bauwerk mit der Langemarckhalle im rückwärtig gelegenen Obergeschoss, aus dessen Mitte der 77 Meter hohe Glockenturm hervorwächst. Die von Werner March entworfene 50 Meter breite Halle wird bestimmt von einer bedrückenden Gestaltung. Wuchtige Pfeiler gliedern sie im Innern wie am Außenbau, wo sie zweigeschossig die Westfront zur Passenheimer Straße charakterisieren. Ihre feierliche Wirkung verdeutlicht die Bestimmung der Halle als nationales Monument für die im Ersten Weltkrieg gefallene deutsche Jugend. Gewidmet ist die Weihestätte der namengebenden Schlacht von Langemarck am 10. November 1914, einer belgischen Ortschaft in der Provinz Westflandern, bei der 80.000 deutsche Soldaten den Tod fanden, unter ihnen rund 2.000 unzureichend ausgebildete und ausgerüstete jugendliche Rekruten. Die vernichtende Niederlage wurde im Nachhinein zu einem politischen Mythos verklärt, zu einem heroischen Sieg der deutschen Jugend umgedeutet und zu Propagandazwecken des NS-Regimes missbraucht. Dieses tritt hier unverkennbar durch die propagandawirksame Gestaltung der Halle zu Tage, die den sinnlosen Kriegstod zum Heldentod stilisiert. (15) Dazu dienten auch zwölf erhaltene Schilde der bei Langemarck gefallenen Freiwilligen-Regimenter, die an der zum Maifeld ausgerichteten Ostwand angebracht sind. Ebenso sollen Gedichtzeilen von Friedrich Hölderlin (16) und Walter Flex (17) an Nord- und Südwand der Halle wirken. Die Inschriften stellen als Teil der ideologischen Inszenierung eine sinnentfremdende Verknüpfung dieser vor ganz unterschiedlichem Hintergrund entstandenen Zitate dar. (18) Durch die ideologische Selbstdarstellung des Nationalsozialismus und die den Heldentod im Krieg verherrlichende Inszenierung zählt die Langemarckhalle zu den problematischsten Denkmalen Berlins. "An keinem anderen Ort ist der Missbrauch des Sports für eine verbrecherische Ideologie so deutlich abzulesen." (19)

In der Mittelachse der Langemarckhalle erhebt sich der 77 Meter hohe Glockenturm (20), dessen Schaft bis in das Untergeschoss der Halle hineinragt. In der Achsensymmetrie des Olympiageländes bildet er den Höhepunkt. Der Turm, ein schlankes Massiv mit Aussichtsplattform, dominierte das Reichssportfeld als "Turm des Führers", wie er während der Planungsphase des Feldes bezeichnet wurde. Vor seinem Fuße befand sich auf der Tribüne des Westwalls der so genannte Führerstand Adolf Hitlers. Der mit Muschelkalk verkleidete Stahlbetonbau ist allerdings eine Rekonstruktion aus den 1960er Jahren. Durch einen Brand im Turm 1945 waren Teile der Stahlkonstruktion so stark beschädigt, dass er zwei Jahre später von den britischen Streitkräften gesprengt werden musste. 1960-63 erfolgte seine Wiedererrichtung in alter Form unter der Leitung von Werner March, der den Turm auch entworfen hatte.

(15) https://www.denkmalschutz.de/denkmal/Olympiagelaende.html (zuletzt aufgerufen 15.3.2022).

(16) Inschrift an der Nordwand der Langemarckhalle: "Lebe droben, O Vaterland, / Und zähle nicht die Toten! / Dir ist, Liebes! / Nicht einer zu viel gefallen!", Friedrich Hölderlin, Der Tod Fürs Vaterland, 1799.

(17) Inschrift an der Südwand der Langemarckhalle: "Ihr heiligen grauen Reihen / Geht unter Wolken des Ruhms / und tragt die blutigen Weihen / des heimlichen Königtums!", Gedicht Aus: Walter Flex, Das Weihnachtsmärchen des Fünfzigsten Regiments, 1915.

(18) Bis zur Zerstörung im Krieg befand sich in der Mitte der Halle ein Schrein mit Erde vom Soldatenfriedhof von Langemarck.(19) Donath, Mathias: Konservieren und kommentieren - Denkmalvermittlung für das Berliner Olympiagelände. In: Sport-Stätten-Kultur (ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXXVIII), München 2002, S. 83; vgl. auch https://www.denkmalschutz.de/denkmal/Olympiagelaende.html (zuletzt aufgerufen 15.3.2022).

(20) Uhlitz, Manfred: Der Glockenturm am Olympia-Stadion in Berlin. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 76 (1989).

Literatur:

- Odenthal, Anna Maria: Langemarckhalle und historische Kommentierung, in: Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Berlin im Wandel - 20 Jahre Denkmalpflege nach dem Mauerfall, Beiträge zur Denkmalpflege, Heft 35, Petersberg 2010 / Seite 106f.

Teilobjekt Tunnelanlage mit Höfen (Marchhöfe) und Lauben

| Teil-Nr. | 09040530,T,007 |

|---|---|

| Sachbegriff | Tunnel & Fußgängertunnel & Pavillon & Umkleidegebäude |

| Datierung | 1912-1913 |

| Umbau | 1934-1936 |

| Entwurf | March, Otto (Architekt) |

| Entwurf | March, Werner |

| Adressen | Tunnelweg |

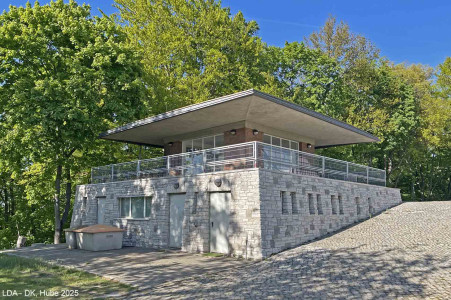

Eine der drei Zufahrten ist der Tunnelweg, der zu einer Tunnelanlage mit offenen Höfen führt. Diese Anlagen erinnern ebenfalls an die frühe Phase des Reichssportfeldes. Sie sind 1912-13 von Otto March und Johannes Seiffert als einziger Zugang zu den Zuschauertribünen des Deutschen Stadions geschaffen worden, das von ihnen in die Mitte des Rennbahngeläufs platziert worden war. Im Verlauf des geschwungenen Weges öffnet sich zwischen einer steinernen Korbbogenbrücke und dem Tunnelanfang der Ehrenhof des alten Stadions, der zu Ehren des während des Baus verstorbenen Architekten den Namen Marchhof erhielt, heute auch als Großer Marchhof bezeichnet. Er wird begrenzt von zwei eingeschossigen Steinputzbauten mit flachem Dach und klassizierender Lisenengliederung, die ehemals von der Stadionverwaltung und als Turnhalle genutzt wurden. Nach Unterquerung eines kurzen Tunnelabschnitts erreicht man den Kleinen Marchhof, der 1934-36 angelegt wurde, als Werner March die vorhandene Wege- und Tunnelanlage in die Erschließung des Olympiastadions integrierte. Über den verlängerten Stadiontunnel erreichte man nun das Untergeschoss des Olympiastadions. Hierfür wurden die alten Treppenanlagen zum Deutschen Stadion beseitigt. Zudem führen seitdem von den Seiten des Kleinen Marchhofes Treppen zum Maifeld oder zur Plattform des Olympiastadions. Bereits 1928-29 hatte man unter der Leitung von Johannes Seiffert den Stadiontunnel in Richtung auf das Deutsche Sportforum im Norden des Geländes um 480 Meter verlängert. Auch dieser Forumtunnel wurde von Werner March in die Erschließungsplanung des Reichssportfeldes aufgenommen, wodurch das Feld von Süden nach Norden untertunnelt ist. An seinem Endpunkt am August-Bier-Platz hat sich einer der beiden von March entworfenen Pavillons erhalten. (27) Der Pavillon längs der Friedrich-Friesen-Allee beherbergt den zum Forumtunnel führenden Treppenabgang. Mit einem flachen, dünnen Betondach, getragen von schmalen Pfeilern, die die eingehauste Treppenanlage licht umgeben, vermittelt der Pavillon eine sachliche, der Moderne zugewandte Architektursprache. Erhöht auf einer Terrasse errichtet ist er ein markanter architektonischer Blickpunkt und fügt sich geschickt in das umgebene Landschaftsbild der Sport- und Spielfelder ein. Marchhöfe und Marchtunnel dienen heute nach ihrer Restaurierung 2004 als Zugang zum Untergeschoss des Olympiastadions. Auch der Forumtunnel hat sich erhalten. Die angrenzenden Räumlichkeiten in beiden Höfen sind für das Sicherheits- und Servicepersonal ausgebaut worden.

(27) Krause, Gerhard: Das Deutsche Sportforum, Berlin 1928, S. 40; March, Werner: Das Reichssportfeld. In: Monatshefte 20 (1936), S. 276.

Teilobjekt Tunneltor

| Teil-Nr. | 09040530,T,008 |

|---|---|

| Sachbegriff | Toranlage |

| Datierung | 1909 |

| Entwurf | March, Otto (Architekt) |

| Adressen | Jesse-Owens-Allee & Tunnelweg |

Das Tunneltor entstand bereits 1909 nach einem Entwurf von Otto March im Zusammenhang mit der Anlage der Pferderennbahn Grunewald als Haupteingang. Die repräsentative Toranlage mit Tor- und Kassenhäusern im holländischen Landhausstil ist nach Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg in vereinfachter Form wiederhergestellt wurden. Auffallend sind die eingeschossigen Torgebäude, die March als Pavillons mit Mansardwalmdächern und Fassaden aus kleinformatigen Ziegeln gestaltete.

Teilobjekt Stadionterrasse, ehem. Restaurant "Waldhaus"

| Teil-Nr. | 09040530,T,009 |

|---|---|

| Sachbegriff | Gaststätte |

| Datierung | 1906-1909 |

| Umbau | 1934-1936 |

| Umbau | 1955-1956 |

| Entwurf | March, Otto (Architekt) |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | Mertz, Carl |

In der Nähe befinden sich die hoch gelagerten Stadionterrassen. Die Gaststätte geht im Kern auf das Restaurant Waldhaus zurück, das 1908 nach Plänen von Otto March für die Rennbahn Grunewald entstand. Heute erinnert an das einst vornehme Gasthaus nur noch der hohe Werksteinsockel, der das Untergeschoss aufnimmt. Werner March gab 1934-36 dem großen Haus eine völlig andere Gestalt. An die Stelle des dreigeschossigen Ursprungsbaus im märkischen Landhausstil mit hohem Walmdach setzte March auf das alte Untergeschoss einen sachlichen Neubau, zweigeschossig und flachgedeckt. (25) Neben den weißen Putzfassaden und den großen Stahlfenstern in Reihe vermittelte vor allem das zurückgesetzte Dachgeschoss mit umlaufenden Pfeilergang und Terrasse eine moderne Formensprache. Zum Olympiastadion hin stuften sich sieben Freiterrassen ab, die noch zum Teil vom Restaurant Waldhaus stammten. Insgesamt fanden 5.000 Gäste Platz in der Hauptgaststätte des Reichssportfeldes. Beim Wiederaufbau 1956 des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Gebäudes orientierte sich Carl Mertz von der Sondervermögens- und Bauverwaltung am Umbau von 1936. So blieb das auf Werner March zurückgehende sachliche Erscheinungsbild größtenteils bewahrt. Verloren gingen allerdings die Dachterrasse und die einst schön gelegenen Freiterrassen. Seit einer Sanierung in den 1980er Jahren sind in dem Gebäudekomplex neben dem Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin wieder eine Gaststätte untergebracht. (26)

(25) ZBV 56 (1936), S. 690 f., 694.

(26) 1983-84 wurde im Westen nach Entwurf von Jürgen Böker und Horst Milkowsky ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude angebaut. Heute ist hier der Landessportbund Berlin untergebracht.

Teilobjekt Reiterstadion mit Tribüne und Reiterhaus

| Teil-Nr. | 09040530,T,010 |

|---|---|

| Sachbegriff | Stadion |

| Datierung | 1906-1909 |

| Umbau | 1934-1936 |

| Entwurf | March, Otto (Architekt) |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Passenheimer Straße 24, 30 |

Über das von Werner March 1936 gestaltete Freiherr von Langen-Tor an der Kreuzung der Jesse-Owens-Allee mit der Passenheimer Straße gelangt man direkt zum Tribünengebäude des Reiterstadions, das ebenfalls March entworfen hat. Die Toranlage empfängt den Besucher mit geschwungenen Mauersegmenten, zu denen schiefergedeckte Kassendurchgänge gehören. Das einst zur Rennbahn Grunewald gehörige Gelände wurde ab 1935 von Werner March zu einer Wettkampfstätte für die olympischen Dressur-Reitturniere umgestaltet. Von den damals errichteten Bauten hat ist vor allem das überdachte Tribünengebäude für 2000 Zuschauer erhalten, dessen leicht geschwungene Form sich dem unregelmäßigen Oval des Turnierplatzes anpasst. Für die Dachkonstruktion wurden eiserne Dachbinder von einer der abgebrochenen Tribünen der ehemaligen Rennbahn wiederverwendet. Nicht abgerissen wurde das nach Plänen von Otto March 1909 erbaute Reiterhaus, das zum Teil als Wagenhaus für den Rennbahnbetrieb genutzt worden war. Der reich gegliederte, ein- bis zweigeschossige Bau passt sich mit Mansarddach, Sprossenfenstern und Ziegelfassaden dem ländlichen Charakter der Torpavillons am Tunneltor an. Das Haus wurde von Werner March in die Umgestaltung des Geländes einbezogen und mit Garderoben und Aufenthaltsräume für Reiter ausgestattet. Heute ist hier der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg untergebracht. Auch das Reitertor an der Passenheimer Straße sowie das von hier neben dem Reiterhaus erschlossene Gärtnerhaus stammen von Otto March und erinnern, 1909 erbaut, an die Rennbahn Grunewald. Das Tor wird markiert von einst mit Werksteinkugeln bekrönten wuchtigen Pfeilern, an die je ein Sandsteinbogen als Durchgang für Fußgänger anschließt. Das Gärtnerhaus, in dem die auf der Rennbahn beschäftigten Gärtner wohnten, ist im ländlichen Stil gehalten. Ein hohes Satteldach und das mit Dachziegeln verkleidete Obergeschoss weisen darauf hin. Johannes und Werner March bauten 1929 und 1936 das Gärtnerhaus um. Das Areal des Reiterstadions erfuhr in den 1970er und 1980er Jahren größere Veränderungen durch den Bau von Reithallen, Stallungen und Lagergebäuden. Es verlor dadurch einen Teil seines parkartigen Charakters mit Alleen und Promenaden für die Reiter. Das Gelände ist heute Standort des Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg und des Reitclubs Olympiastadion Berlin.

Teilobjekt Waldbühne (ehem. Dietrich- Eckart- Freilichtbühne) mit Eingangsreliefs

| Teil-Nr. | 09040530,T,011 |

|---|---|

| Sachbegriff | Freilichtbühne & Relief |

| Datierung | 1934- 1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | Wamper, Adolf (Bildhauer) |

| Ausführung | Gobes, Josef (Bildhauer) |

| Adressen | Am Glockenturm |

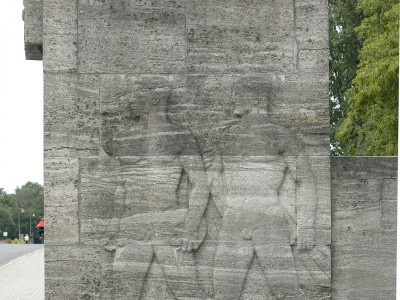

Jenseits des Westwalls des Maifeldes liegt am nordwestlichen Rand des Olympiageländes die ehemalige Dietrich-Eckart-Freilichtbühne (23), die heutige Waldbühne. Die 1936 eröffnete Spielstätte vermittelt hier zu einer eiszeitlichen Hügellandschaft mit der Murellenschlucht, ein bewaldeter 30 Meter tiefer Talkessel. In ihm eingebettet legte Werner March das nach antikem Vorbild konzipierte Freilichttheater, das nicht nur für Sport und Körperkultur, sondern auch für Schauspiele und Opern gedacht war. Auch politische Kundgebungen und völkische Thingspiele im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie gehörten zur Konzeption der Bühne. Dies spiegeln am Eingangsbereich zwei riesige Hochreliefs des Bildhauers Adolf Wamper wider. Wie Torhüter flankieren sie das Eingangstor inmitten breiter Werksteinmauern, die gegenüber dem Glockenturm halbkreisförmig einen Vorplatz formen. Das Relief "Heldenehrung", zwei nackte Jünglinge mit Schwert und Fackel in kriegerischer Symbolik, versinnbildlicht nationale vaterländische Feiern, das Relief "Poesie", zwei nackte Frauen mit Eichenzweig und Leier, symbolisiert die musischen Festspiele. In ihrer groben Monumentalität führen die Reliefs gleichermaßen das nationalsozialistische Idealbild der so genannten nordischen Rasse vor Augen. Hinter dem Eingangstor führen vier Wege durch einen lichten Wald zur rund 20.000 Zuschauer fassenden Spielstätte. Fächerförmig umgeben, einem griechischen Amphitheater gleich, den tiefer liegenden Bühnenbereich die in drei Rängen aufgeteilten Sitzreihen. Sie sind durch zwei Umgänge und vier Treppenläufe in Segmente abgeteilt, die von niedrigen Hecken begrenzt werden. Auf Höhe des mittleren Ranges ist noch die Position der ehemaligen Ehrenloge Adolf Hitlers zu erkennen, wo heute Regiestand und Technik untergebracht sind. Von der halbkreisförmigen Orchestra führen Stufen auf das Hauptpodest, das wiederum vom blockhaften Bühnenhaus abgeschlossen wird. Lediglich eine in der Mittelachse gelegene Türöffnung gliedert die mit Tuff verkleideten Fassaden des Gebäudes. Flankiert wird der Bau von geschwungenen Treppen und daran anschließenden kubischen Eckbauten. Hinter der Bühne, die seit 1982 ein an Stahlseilen ausgespanntes Zeltdach überspannt, bildet der hohe bewaldete Murellenberg einen lebendigen Abschluss gegenüber der strengen geometrischen Form des Freilichttheaters. Während der Olympischen Spiele 1936 fanden hier Turnwettkämpfe statt. Nach der Beseitigung der Kriegsschäden konnte bereits ab 1948 das in Waldbühne umbenannte Theater öffentlich genutzt werden. 1961 wurden Bühne und Bühnenhaus in alter Form wiederhergestellt. (24) Die Waldbühne ist heute ein populärer Berliner Ort für Open-Air-Veranstaltungen und gilt als bedeutendstes und größtes Naturtheater Deutschlands.

(23) Benannt nach Dietrich Eckart, einem Mitbegründer der nationalsozialistischen Bewegung, der nach seinem Tod 1923 zu einem Märtyrer stilisiert wurde; 1948 in Waldbühne umbenannt.

(24) Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt und Bezirk Charlottenburg, bearb. von Irmgard Wirth, Text- u. Tafelband, Berlin 1961, S. 231.

Teilobjekt Tennisstadion

| Teil-Nr. | 09040530,T,012 |

|---|---|

| Sachbegriff | Tennisplatz |

| Datierung | 1935-1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

Von den östlich anschließenden Anlagen für den Tennissport sind nur Teile des Tennisstadions erhalten. Der von Werner March in natürlicher Hanglage angelegte Centre Court entstand außerhalb des Achsensystems auf dem Reichssportfeld, da die geforderte Nord-Süd-Ausrichtung einen besseren Sonnenschutz ermöglichen sollte. Wie beim Hockeystadion war das Spielfeld mit terrassenähnlichen Tribünen für 1.500 Zuschauer ausgestattet. Infolge der Hanglage mussten auf den Schmalseiten hohe Stützmauern angelegt werden, sodass die Tribünen nur die Längsseiten einnahmen. Für ihre Stufenanlage wählte man auch hier Dolomitgestein und Rasenbelag. Markanter, architektonischer Höhepunkt bildete oberhalb der nördlichen Stützmauer ein Umkleidehaus mit Reetdach, das im Krieg zerstört wurde. Heute befindet sich das nicht mehr für Sportzwecke genutzte Stadion in einem verfallenen Zustand. Das Spielfeld gestaltete man 1982 teilweise zu einem Kinderspielplatz um, als nördlich um die Sportforumstraße sechs zweigeschossige Wohnbauten für britische Militärangehörige entstanden. Die Begrenzungs- und Stützmauern mit dem charakteristischen Buckelmauerwerk sind erhalten, ebenso die seitlichen Zuschauertribünen, wenn auch bis zur Unkenntlichkeit mit Vegetation überwuchert. Nach dem Abzug der britischen Truppen 1994 blieben die Wohnhäuser und der Kinderspielplatz bestehen. (55)

(55) Nördlich des Tennisstadion befanden sich weitere Tennisplätze (Tennisplätze Ost). Sie wurden nach 1945 für die Errichtung von Wohnhäusern, einem Heizwerk und einer Sergeanten-Messe der britischen Streitkräfte beseitigt.

Teilobjekt Hockeystadion

| Teil-Nr. | 09040530,T,013 |

|---|---|

| Sachbegriff | Stadion |

| Datierung | 1935-1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Olympischer Platz 6 |

Während sich vom Tennisstadion nur noch Fragmente bewahrt haben, sind die Anlagen des Hockeystadions weitgehend erhalten. Um das 91 mal 55 Meter große Spielfeld treppen sich Sitz- und Stehstufen für einst 8.500 Zuschauer ab, die nur auf der Westseite als höhere - heute steinerne - Sitzstufen ausgebildet sind. Die übrigen Seiten hatten niedrigere Stehstufen, an den Längsseiten acht und an den Schmalseiten 16 Stufen. In den Ecken ergeben sich so reizvolle Überschneidungen. Die Steh- und Sitzflächen aller Stufen werden von grünen Dolomit-Bordsteinen begrenzt und waren einst mit Rasen begrünt, um die Einbettung des Stadions in die Landschaft zu verstärken. Heute sind sie mit Kies belegt. Nicht mehr vorhanden sind auch die hölzernen, mit Strohdächern gedeckten Nebengebäude an den Ecken. An deren Stelle sind nach dem Krieg auf dem Areal verteilt Neubauten getreten. Das in den 1980er Jahren modernisierte Stadion wird heute vom Berliner Hockey Verband genutzt und verfügt über etwa 5.000 Sitzplätze.

Teilobjekt Deutsches Sportforum

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T |

|---|---|

| Sachbegriff | Sportanlage |

| Datierung | 1926-1928, 1933-1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Adlerplatz & Friedrich-Friesen-Allee & Georgiiplatz & Jahnplatz |

Das ehemalige Deutsche Sportforum, das das Olympiagelände nach Norden zur bewaldeten Murellenschlucht abschließt, vertritt innerhalb des Reichssportfeldes eine eigene Zeitschicht. (28) Die Anlagen gehören zum Teil zu den frühesten Sportstätten auf dem Feld. Sie erstrecken sich in Ost-Westausdehnung über mehr als einen Kilometer langen und bis zu 200 Meter breiten Geländestreifen mit Sport- und Spielplätzen um die Friedrich-Friesen-Allee. Sie entstanden in zwei großen Bauabschnitten, von 1926 bis 1929 und von 1933 bis 1936 zu den Olympischen Spielen. Werner March war überwiegend für die architektonische Gestaltung der Hochbauten verantwortlich und hatte auch den mehrfach überarbeiteten städtebaulichen Entwurf geliefert. Er basiert auf von ihm zusammen mit seinem Bruder Walter 1926 gewonnenen Ideenwettbewerb, den der Reichsausschuss für Leibesübungen für die Anlagen der 1920 gegründeten Deutschen Hochschule für Leibesübungen ausgeschrieben hatte. Marchs Planung berücksichtigte einen von Johannes Seiffert 1924-25 entwickelten Aufteilungsplan, der die Hochbauten im Osten des Geländes anordnete, während die Sportplätze sich bandartig westlich erstreckten. Für das nationale Zentrum für Sport und Körperkultur wurde das fiskalische, zum Teil bewaldete Gelände nördlich des Deutschen Stadions ausgewählt. 1936 wurde die Sporthochschule in Reichsakademie für Leibesübungen umbenannt und diente der Förderung der deutschen Leibeserziehung im Geist der nationalsozialistischen Ideologie. In militärisch-straffer Form wurden Sport- und Turnlehrer sowie Mitglieder der SA, SS und der Polizei ausgebildet, "um (auch) künftigen potentiellen Führernachwuchs zu selektieren" (29). Die Hochbauten der Akademie vermitteln bis heute ein weitgehend authentisches Erscheinungsbild. Sie formen ein längliches Ensemble, das sich um zwei Platzanlagen gruppiert, den Jahnplatz und den Friesenhof. Kernstücke sind das 1936 erbaute Haus des Deutschen Sports und die beiden angrenzenden Flügelbauten für den Turm- und Schwimmsport, mit deren Errichtung bereits 1926 begonnen worden war. Alle drei bilden ein nach Westen offenes Hufeisen mit dem Jahnplatz als Innenhof und einem im Hof liegenden Sommerschwimmbecken.

Diese Anlagen waren bereits 1928 im Bebauungsplan von Werner March konzipiert, wenn auch das Haus des Deutschen Sports noch freistehend und nicht so monumental entworfen war. Östlich des Hauses des Deutschen Sports folgen um den Friesenhof das Verbandshaus der Deutschen Turnerschaft von 1928 und das 1936 fertig gestellte Friesenhaus mit den Wohnflügeln für Kursisten und Studenten. (30) Allen Bauten gemeinsam ist eine Verkleidung der Fassaden mit kleinformatigen holländischen Ziegeln. Authentizität eingebüßt haben sie lediglich durch den Verlust ihrer originalen Sprossenfenster in Eisen und Holz, wobei sie durch den Einbau neuer Fenster mit Sprossen in letzter Zeit teilweise ihr ursprüngliches Aussehen annährend zurückgewannen. Akzente setzen die Muschelkalkverkleidungen der Sockelgeschosse, der Fenster- und Türgewände und der Pfeilervorlagen. Nach dem Krieg kam das Reichssportfeld unter der Kontrolle der britischen Alliierten, die die zum Teil schwer beschädigten Gebäude des Sportforums instand setzen und nach historischem Vorbild wiederaufbauen ließen. 1952 bezog das britische Hauptquartier das Sportforum, wobei das Haus des Deutschen Sports Diensthaus der obersten Militärstellen wurde. Nach dem Abzug der Briten 1994 werden die Gebäude von verschiedenen sportlichen Institutionen und Sportvereinen genutzt, für die Umbauten und Modernisierungen im Inneren stattfanden.

(28) March, Werner: Die Bauten des Deutschen Sportforums zu Berlin. In: WMB 12 (1928), S. 187-191; ders.: Das Sportforum auf dem Reichssportfeld. In: Die Baugilde 19 (1937), S. 41-64, 181-204; Krause, Gerhard: Das Deutsche Stadion und Sportforum, Berlin 1926; ders.: Das Deutsche Sportforum, Berlin 1928.

(29) https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsakademie

(30) Kursisten waren Teilnehmer an den Sportkursen der Reichsakademie für Leibesübungen. Der am südlichen Studentenflügel anschließende Speisesaaltrakt als auch der davorliegende Friesengarten sind nach dem Krieg nicht wiederhergestellt worden.

Teilobjekt Haus des Deutschen Sports mit Kuppelhalle, Zehnkämpfer, Siegerin, zwei Adlerpfeilern und den Zehnkampfmann

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,001 |

|---|---|

| Sachbegriff | Sportstätte & Plastik |

| Datierung | 1926, 1933, 1934,1935-1936 |

| Umbau | 1950-1956 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | Kolbe, Georg (Bildhauer) |

| Entwurf | Breker, Arno (Bildhauer) |

| Entwurf | Raemisch, Waldemar (Bildhauer) |

| Ausführung | Sperlich, M. (Gießerei) |

| Entwurf & Ausführung | Besatzungsbaudienststelle |

| Adressen | Adlerplatz |

Entsprechend seiner einstigen Funktion als oberstes Sportzentrum des Dritten Reichs bildet das 1934-36 von Werner March erbaute Haus des Deutschen Sports den monumentalen Höhepunkt des Sportforums. Für die hier residierenden Reichssportführung und Reichsakademie für Leibesübungen waren Verwaltungsräume, Hör- und Veranstaltungssäle sowie repräsentative Eingangsbereiche zu schaffen, die Werner March auf drei Bauteile verteilte. Kernstück ist der Mitteltrakt mit dem Kuppelsaal, der sich zum Jahnplatz mit einem imposanten, von zwölf Pfeilern getragenen Portikus und einer über die gesamte Breite verlaufende Freitreppe öffnet. Die offene Pfeilerhalle war als weihevolle Ehrenhalle des deutschen Sports gedacht, was die vor ihr platzierten Sportlerfiguren, der Zehnkämpfer und die Siegerin von Arno Breker, veranschaulichen. (31) Frontal ausgerichtet und auf Postamenten gestellt sind sie Teil der strengen Pfeilerordnung. Als monumentale Bildwerke verkörpern sie nationalsozialistische Kunstauffassung und markieren den Beginn Brekers Karriere als Staatsbildhauer im Dritten Reich. Ohne jegliche Modellierungsspuren wirkt vor allen der Zehnkämpfer erstarrt und unbeweglich, gleich einem archaischen griechischen Kouros. Er versinnbildlicht das Idealbild des sportlich gestählten, kraftvollen Körpers, so wie es Ziel der körperlichen Ertüchtigung der Jugend im NS-Staat war, die hier ausgebildet werden sollte. (32) Weniger stereotyp wirkt die mit einem Lorbeerzeig gekennzeichnete Siegerin. Sie entspricht mit runden Körperformen dem zeittypischen Frauenbild. Hinter der Ehrenhalle leiten weiträumige Foyers im Erd- und Obergeschoss, die über schneckenförmige Betonwerksteintreppen verbunden sind, zur Kuppelhalle, deren verglaster Bühnenrund eindrucksvoll auf der Ostfassade hervortritt. Zwölf amphitheatralisch steil ansteigende Sitzstufen für etwa 1.200 Personen gruppieren sich rund um die Bühne in der Art einer antiken Orchestra. Der Saal erscheint licht und transparent durch die breite Fensterfront der Bühne und die Luxfer-Glasprismen der großen Lichtöffnung der 17 Meter hohen Kuppel. Auf schlanken Eisenbetonsäulen ruht die Last des Gewölbes, das mit einer besonderen Eisenbetonkonstruktion bis zu 43 Meter breit den Raum wie ein Himmelsgewölbe überspannt. Das von Dyckerhoff & Widmann errichtete elliptische Kuppelgewölbe besteht aus acht sich verjüngenden Eisenbetonrippen, zwischen denen die nur sechs Zentimeter dünnen Eisenbetonschalen nach dem Zeiss-Dywidag-Verfahren eingespannt sind. (33) In ihrem Scheitel liegt eine acht Meter breite Lichtöffnung mit den Luxfer-Glasprimen. Weder die Säulen, noch die Konstruktion der Kuppel sind verkleidet, wobei die deutlich sichtbaren Spuren der Schalbretter ihr eine plastische, expressive Wirkung verleihen. Der Saal diente während der Olympischen Spiele als Austragungsort der Fechtwettbewerbe und wird auch heute für Sportveranstaltungen genutzt. Auch über den großen Lichthof im südlichen Gebäudetrakt erreicht man den Kuppelsaal. Die repräsentative zweigeschossige Empfangshalle öffnet sich mit der Glasfront des Haupteinganges zum Adlerplatz. Dort flankieren den Eingang zwei hohe, schlanke Steinstelen, die von vergoldeten, stilisierten Adlerfiguren bekrönt sind. Die von Waldemar Raemisch geschaffenen Reichsadler versinnbildlichten "in einem archaisch, (...) monumental anmutenden Stil" (34) die Bedeutung der Reichsakademie für Leibesübungen im NS-Staat. Sie markieren zugleich die Eingangshalle, mit der die vom Olympischen Platz ausgehende Sportforumstraße über den Adlerplatz ihren Höhepunkt findet. Dies verdeutlicht auch im Inneren die überlebensgroße Bronzefigur "Der Zehnkampfmann" von Georg Kolbe, die vor den schlanken zweigeschossigen Pfeilern, die die Halle umlaufend gliedern, steht. Kolbes bereits 1934 für das Sportforum geschaffene Figur "ist im Gegensatz zu Brekers Plastik ein glaubwürdiger Athletentypus", für den der damalige Zehnkämpfer Hermann Lemperle Modell stand. "Statt eines riesigen, leblosen Body-Building-Akts, verfolgte Kolbe seine traditionsgebundene Linie." So verkörpert die Figur eher eine "Heroisierung des männlichen Leistungssportlers, der das Maß des Menschlichen überschreitet." (35) In den oberen drei Geschossen gruppieren sich um Kuppelhalle und Lichthof Verwaltungs- und Repräsentationsräume, darunter die Arbeits- und Empfangsräume des Reichssportführers. Letztere nehmen die gesamte Südfront zum Adlerplatz ein und zeichnen sich mit Werksteingliederung und Fenstertüren am ersten Obergeschoss ab. Dazu gab es im Nordtrakt Hörsäle, von denen nur noch der große Saal existiert. Die früheren Verwaltungsräume werden heute von der Poelchau-Sportschule im Schwimmhausflügel genutzt. Von 1917 bis 2021 fanden in mehreren Bauabschnitten denkmalgerechte Sanierungen des Hauses statt. Sie betrafen unter anderem die Ehrenhalle, das Glasdach im Lichthof sowie die Ziegelfassaden mit einem teilweisen Austausch der Fenster aus den 1970er Jahren durch Sprossenfenster nach bauzeitlichem Vorbild.

(31) Auch die gemeißelte Inschrift auf dem 35 Meter langen Sims des Portikus verdeutlicht dies: "Ewig mahnt von Anbeginn des Werdens das heilige Wort Vollkommenheit" (Zitat von Friedrich Ludwig Jahn).

(32) Rittich, Werner: Symbole der Zeit, Zu den Werken des Bildhauers Arno Breker. In: Kunst im Dritten Reich 4 (1940), S. 100.

(33) Die statische Berechnung der Kuppel stammt vom Ingenieur Spannring von der Fa. Dyckerhoff & Widmann. Vgl. Klass, G. v.: Weit spannt sich der Bogen, Die Geschichte der Bauunternehmung Dyckerhoff & Widmann KG, München 1955, S. 109; March, Werner: Kuppelbau. In: Wasmuths Lexikon der Baukunst, Bd. 5, Berlin 1937, S. 346.

(34) https://de.wikipedia.org/wiki/Waldemar

(35) Skulptur und Macht, Figurative Plastik im Deutschland der 30er und 40er Jahre, Ausstellungskat. der Akademie der Künste, Berlin 1983, S. 46.

Literatur:

- Lorenz, Werner; May, Roland; Staroste, Hubert: Ingenieurbauführer Berlin, Petersberg 2020 / Seite 190f.

Teilobjekt Schwimmhaus und Turnhaus mit Forum-Schwimmbecken und Plastiken (Stier, Kuh, Ruhender Akt)

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,002 |

|---|---|

| Sachbegriff | Turnhalle & Schwimmhalle & Schwimmbecken & Plastik |

| Datierung | 1926-1928, 1934-1936 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | Kolbe, Georg (Bildhauer) |

| Entwurf | Strübe, Adolf (Bildhauer) |

| Adressen | Jahnplatz |

Die anschließenden Flügelbauten - Turnhaus im Süden und Schwimmhaus im Norden - sind zum Teil bereits 1926-28 nach Entwurf von Werner March entstanden. Dies veranschaulicht ihre sachliche Grundhaltung mit knappen Konturen und flachem Walmdach, die aber auch die 1933-36 fertig gestellten Bauteile kennzeichnet. Beide dreigeschossigen Trakte zeigen eine identische symmetriebetonte Architektur, die sich zum Jahnplatz mit Terrassen abtreppt und mit einem Pfeiler-Laubengang öffnet. Die Terrassen wie auch die große Freitreppe vor dem Haus des Deutschen Sports sollten laut March "nach Art eines mittelalterlichen Turnierhofes auch Zuschauer bei Festveranstaltungen aufnehmen" (36). Die gleichmäßige Reihung der Fenster wird auf den abgewandten Hausseiten von über mehrere Geschosse gehenden Fensterbändern unterbrochen. Sie markieren die repräsentativ gestalteten lichten Treppenhäuser und Eingangshallen mit Treppenanlagen aus Betonfertigteilen, die eine besonders schlanke und elegante Gestaltung auszeichnen. Beim 1928 erbauten Turnhaus schmückt zudem die schwarze Kunststeintreppe ein filigranes Treppengeländer mit Mäandermotiv, das mit dem Verlegemuster des Fußbodenbelags aus Solnhofener Platten korrespondiert. In beiden Treppenhallen sind die Seitenwände 1936 mit Sgraffito-Schmuck versehen worden, die Athleten in herrischer Pose und antikem Gewand zeigen. (37) Zu den Putzbildern von August Babberger und Louis Gruber sind Sinnsprüche der nationalsozialistischen Zeit gesetzt, die sich nur noch beim Turnhaus erhalten haben. Bei beiden Häusern werden die Eingänge zum Jahnplatz von breiten Terrakottafriesen betont. Diese an den Brüstungen der Pfeilerumgänge 1936 angebrachten Reliefs von Arno Lehmann zeigen beim Turnhaus eine antikisierende Darstellung des olympischen Fackellaufs und der Siegerehrung, beim Schwimmhaus junge Männer als Reiter und Pferdeführer. Die Räume des Schwimmhauses werden seit 2015 vor allem durch die Poelchau-Sportoberschule, die drei Sporthallen des Turnhauses und die Fechthalle werden nach ihrer Modernisierung von verschiedenen Sportverbänden und Sportleistungszentren genutzt. Zum Turn- und Schwimmhaus gehören quergestellte Kopfbauten für eine Schwimm- und eine große Turnhalle, die zu den Sportplätzen überleiten. Beide Sporthallen, die Schwimmhalle mit einem Zehnmeter-Sprungturm und beheizbaren Sitzstufen aus Marmor für die Zuschauer, werden weiterhin genutzt. Die 13 Meter hohen kubischen Bauten öffnen sich mit fast bis zur Hallendecke reichenden schmalen Fenstern zwischen Werksteinpfeilern. Sie rhythmisieren und lösen die sonst flachen ziegelsichtigen Wandflächen auf und geben dem Forum einen monumentalen Abschluss.

Zwischen diesen Gebäudeköpfen legte Werner March ein 1927-28 erbautes T-förmiges Außenschwimmbecken. Das Forum-Schwimmbecken (38) schließt den Jahnplatz räumlich nach Westen ab, hält aber den Blick nach den Spiel- und Sportfeldern frei. Seit der 1982 erfolgten Verfüllung des Nichtschwimmer- und Sprungbeckens existiert nur noch das 50 Meter-Wettkampfbecken. Vorhanden sind noch die Steinstufen der Kaskade und der plastische Schmuck von 1936. Vor der Schwimmhalle liegt auf einem Travertin-Postament die Bronzefigur "Ruhender Athlet" von Georg Kolbe. Der überdimensionierte Männerakt ist das erste Bildwerk, das auf dem Reichssportfeld zur Aufstellung gelangte. In seiner lässigen und lockeren Pose nimmt Kolbes Schwimmerfigur unter den Sportlerplastiken auf dem Reichssportfeld eine Außenseiterposition ein. Frei von jeglicher Heroisierung entspricht sie so gar nicht dem Leitbild nationalsozialistischer Sporterziehung, die Jugend "auf Zähigkeit und Ausdauer zu trimmen und so auf den Krieg vorzubereiten" (39). Den Westrand des Jahnplatzes fassen auf den Treppenwangen eine Stier- und Kuhplastik von Adolf Strübe ein. Sinnbilder für Stärke und Fruchtbarkeit, die einst das Nichtschwimmerbecken mit seiner dreistufigen Kaskade flankierten. Ihre kurzen Füße sind in Wasser imitierenden Bronzeplinthen versunken, die so einen Bezug zum Wasserbecken herstellen. (40)

(36) March, Werner: Bauwerk Reichssportfeld, Berlin 1936, S. 38.

(37) Die Putzbilder im Schwimmhaus schuf August Babberger, im Turnhaus der Münchener Maler Louis Gruber. Sinnsprüche im Turnhaus: "Kraft im Schlagen/Kraft im Ertragen" (Fechter und Gewichtheber) und "Kraft ist Parole des Lebens/Kraft im Zuge des Strebens" (Sperrwerfer und Löwe).

(38) Nitze: Das deutsche Sportforum zu Berlin. In: Deutsche Bauzeitschrift (62) 1928, Nr. 83, S. 709 f.

(39) Becker, Frank/Schäfer, Ralf: Sport im Nationalsozialismus, Göttingen 2016, S. 186; Krause, Gerhard: Das Deutsche Sportforum, Berlin o. J. (um 1928), S. 32, 40, 56.

(40) Ursprünglich gehörte zur Kuh auch eine verloren gegangene Kalbplastik.

Teilobjekt Haus der Deutschen Turnerschaft

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,003 |

|---|---|

| Sachbegriff | Turnhalle & Verwaltungsgebäude |

| Datierung | 1926-1928 |

| Umbau | 1934-1936 |

| Entwurf | Schütte, Heinrich (Architekt) |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Adlerplatz |

Auch das östlich am Haus des Deutschen Sports angrenzende Haus der Deutschen Turnerschaft zählt zu den ersten Bauten auf dem Gelände des Sportforums. (41) Hier sollten neben den Hochschulbauten des Reichsausschusses für Leibesübungen auch Verbandshäuser der Sportverbände entstehen. Das Verbandshaus der Turnerschaft entstand 1927-28 als eigenständige Planung nach Entwurf des Architekten Heinrich Schütte von der Berlinischen Boden-Gesellschaft, die auch die Bauausführung übernahm. Das heutige Erscheinungsbild des dreigeschossigen Gebäudes, das eine Turnschule mit Turnhallen und Verwaltungsräumen aufnahm, gibt den durch Werner March 1935-36 vorgenommen Umbau wider. March passte die Fassaden zur Friedrich-Friesen-Allee auf Wunsch Adolf Hitlers gestalterisch an den zeitgleich entstandenen Friesenhof an, der das Sportforum im Osten abschließt. Auf der Rückseite des Hauses hat sich allerdings die ursprüngliche vom Expressionismus beeinflusste Gestaltung mit in tiefen Stufengewänden sitzenden Turnhallenfenstern bewahrt. Vorne zur Allee wurde die Front wie bei den übrigen Bauten des Forums mit roten Ziegelsteinen im kleinen holländischen Format verblendet und mit fast bündigen Fenstern versehen. Die über zwei Geschosse reichenden Fenster kennzeichnen auch auf dieser Hausseite die ehemalige Turnhallennutzung. Nach dem Zweiten Krieg wurde das Haus entsprechend den Erfordernissen des britischen Militärstandortes umfassend umgebaut und die sportliche Nutzung aufgegeben. An die Stelle der Turnhallen im Erdgeschoss trat eine Großküche mit Speisesaal, wo heute die Mensa der Sportschule im Olympiapark untergebracht ist. Erhalten ist die Gestaltung der Treppenhäuser aus der Entstehungszeit und der Umbauphase des Hauses im Dritten Reich.

(41) 40 Jahre Berlinische Boden-Gesellschaft, Berlin 1930, S. 178, Abb. 23.

Teilobjekt Friesenhof - Friesenhaus I, Friesenhaus II, Speisesaalgebäude und Kursistenflügel mit Uhrenturm

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,004 |

|---|---|

| Sachbegriff | Studentenwohnheim & Mensa |

| Datierung | 1935-1936 |

| Umbau | 1952-1956 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf & Ausführung | Besatzungsbaudienststelle |

Unmittelbar östlich des Hauses der Deutschen Turnerschaft schließt mit einem wuchtigen Uhrenturm der Kursistenflügel des Friesenhauses an, der als Wohnheim für die Teilnehmer an den Sportkursen der Reichsakademie für Leibesübungen gedacht war. Er leitet über zu zwei weiteren Flügeln des Friesenhauses, die den Friesenhof umstehen und ebenfalls Unterkunftsräume der Sportstudenten der Reichsakademie beherbergten. (42) Der nach dem Turnpädagogen Karl Friedrich Friesen benannte Gebäudekomplex entstand 1935-36 nach Plänen von Werner March und diente während der Olympischen Spielen der Unterbringung der weiblichen Sportlerinnen. (43) Die dreigeschossigen Gebäude nahmen Schlaf- und Arbeitsräume, Räume für den Unterricht und Speisesäle mit Kasino für die Verpflegung auf. March ließ die Fassaden mit den gleichen roten Ziegeln verblenden und weißen Sprossenfenstern ausstatten wie die übrigen Bauten des Sportforums und schuf so ein einheitliches Gesamtbild. Hier kragten allerdings die steilen Walmdächer ausladend aus, waren mit Schiefer gedeckt und gaben so dem den einst begrünten Friesenhof eine traditionelle Bodenständigkeit. Im Gegensatz zur Monumentalität der Bauten am Jahnplatz sollte hier der gemeinschaftliche Wohncharakter der Sportstudenten herausgestellt werden. Dies spiegelt der Friesenhof trotz der gravierenden Kriegszerstörungen und den Veränderungen durch die jahrzehntelange Nutzung der Gebäude durch die britischen Streitkräfte immer noch wider. Der von den Briten ab 1952 vorgenommene Wiederaufbau orientierte sich an der vorhandenen äußeren Gestalt, das heißt, es wurde die alte Axialität der Fassaden unter Wahrung der ursprünglichen Materialsprache wiederhergestellt. Die neuen flachen Dächer und knappen Ausladungen wirken ebenso wie das zusätzliche vierte Geschoss beim Kursistenflügel allerdings störend. Eine Aufwertung des Erscheinungsbilds erbrachte der Austausch der Kunststofffenster aus den 1970er Jahren durch Sprossenfenster nach bauzeitlichen Muster ab 2005. Auch der Uhrenturm bekam wieder seine Bekrönung mit dem Glockenspiel aus fünf neu gegossenen Glocken zurück, das mit der alten Walze betrieben wird und das Thema der Eroica von Beethoven spielt. Im Innern waren vorwiegend Soldatenunterkünfte entstanden, wobei die Mittelflurerschließung zum Teil beibehalten blieb. Von den besonders ausgestatteten Räumen sind lediglich Treppenhäuser und einige Elemente der Speisesaal- und Kasinobereiche bewahrt, ebenso der Bauschmuck über der Eingangstür zum Kursistenflügel von Gustav Seitz. Das quadratische Terrakottarelief bildet antikisierend zwei Jünglinge ab, wobei hier das Motiv der Kameradschaft thematisiert wird und an die Intention des Friesenhauses als Wohnstätte der Sportschüler und Kursisten mahnen soll. (44) Wie auch die anderen Gebäude des Sportforums werden die Flügel des Friesenhauses von zahlreichen Sportvereinen und Verbänden genutzt. Im ehemaligen Studentenflügel ist die Geschäftsstelle des Berliner Bundesligavereins Hertha BSC untergebracht, der auch die angrenzenden Sportplätze zum Training nutzt.

(42) Ein vierter ebenerdiger Flügel, der so genannte Speisesaaltrakt, der den Friesenhof im Westen abschloss, ist im Krieg teilzerstört worden. Er wurde 1950-51 als Garagen- und Werkstattbau verändert wiederaufgebaut.

(43) Zur Unterbringung der Männer entstand das Olympische Dorf in Dallgow-Döberitz bei Berlin ebenfalls nach Plänen von Werner March.

(44) Ein weiteres Terrakottarelief von Gustav Seitz, das den Haupteingang des Südflügels des Friesenhauses schmückte, ist verloren gegangen.

Teilobjekt Arzthaus

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,005 |

|---|---|

| Sachbegriff | Ärztehaus |

| Datierung | 1935-1936 |

| Umbau | 1950-1956 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf & Ausführung | Besatzungsbaudienststelle |

Nördlich der Schwimmhalle des Sportforums liegt das Arzthaus, das der ärztlichen Betreuung der Sportschüler der Reichsakademie für Leibesübungen und auch der wissenschaftlichen Forschung diente. Während der Olympiade 1936 war es Teil der sportärztlichen Versorgung. (45) Werner March hatte den ein- bis zweigeschossigen Ziegelbau mit sehr flachem Walmdach bereits Ende der 1920er Jahre entworfen, der aber erst 1936 leicht verändert ausgeführt wurde. Er verkörpert noch die klare, sachliche Formensprache der frühen March-Bauten auf dem Forumgelände. Rückwärtig nutzte March das abfallende Gelände zur Murellenschlucht für ein freiliegendes Untergeschoss. Heute ist das Erscheinungsbild nach den Umbauten der 1950er und 1960er Jahre für die Einrichtung einer Sergeanten-Messe der britischen Streitkräfte gestört. Ursprünglich bestand das Gebäude nur aus dem eigentlichen Arzthaus mit einer zurückgesetzten offenen Liegehalle auf der Westseite, die geschlossen und durch einen Anbau erweitert wurde. Zusätzlich kam 1967 ein eingeschossiger östlicher Anbau für Schlafräume hinzu. Auch die Grundrissgliederung im Inneren wurde verändert. Erhalten blieb die kubische Form des Kernbaues mit der charakteristischen Ziegelfassade im kleinen holländischen Format mit horizontaler Verfugung sowie Werksteineinfassungen der Eingänge und des Sockels. Das Arzthaus war mit Labors und Untersuchungsräumen nach dem neuesten Stand der Medizintechnik ausgestattet. Es wurde vom Sportmediziner Karl Gebhardt geleitet, der SS-Gruppenführer und maßgeblich an experimentellen Untersuchungen an Menschen im Dritten Reich beteiligt war. (46) Heute dient das Haus einem Wassersportverein als Clubhaus.

(45) Richter: Das Sportforum auf dem Reichssportfeld. In: Die Baugilde (19) 1937, S. 199, 203 f.; Ristau, Jörn-Arne: Sport und Sportmedizin im Nationalsozialistischen Deutschland, Dissertation am Institut für Geschichte der Medizin der Medizinischen Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin 2013, S. 165 f., 169; Conti, Leonardo, u.a.: Der Gesundheitsdienst bei den XI. Olympischen Spielen in Berlin und den IV. Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen 1936, Berlin 1938.

(46) Gebhardt führte medizinische Versuche an Gefangenen des Konzentrationslagers Ravensbrück durch und wurde 1948 bei den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt.

Teilobjekt Anna-Heim (Studentinnenheim)

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,006 |

|---|---|

| Sachbegriff | Wohnheim |

| Datierung | 1927-1928 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Georgiiplatz |

Zum Sportforum gehört das am Westende des Reichssportfeldes bereits 1927-28 erbaute Frauenheim (47) am Georgiiplatz, das nach Anna Böß, der Frau des Berliner Oberbürgermeisters Gustav Böß, den Namen "Anna-Heim" bekam. (48) Das von Werner March entworfene Heim war das zentrale Gebäude des für die Sportlerinnen des Forums reservierten Frauenbezirks mit eigenen Spielfeldern, Tennisplätzen und einem von Tannen umgebenen Tanzring, in dem 50 Sportstudentinnen und zwei Lehrerinnen der Deutschen Hochschule für Leibesübungen in Wohn- und Schlafzimmern unterkamen. Wie beim Arzthaus orientierte sich March bei der Gestaltung an der Klassischen Moderne und konnte das zur Murellenschlucht abfallende Terrain für ein lichtes Untergeschoss nutzen. Den zwei- bis dreigeschossigen L-förmigen Baukörper mit unterschiedlich hohen Flügeln für Schlaf- und Aufenthaltsräume zeichnen knappe kubische Konturen, eine strenge symmetrische Gliederung, ein überaus flaches Satteldach und eine Ziegelfassade mit kleinformatigen holländischen Steinen aus. Muschelkalkverkleidungen setzen einen farblichen Akzent vor allem am Eingang, der von einer Pfeilerveranda mit Dachterrasse für Sonnenbäder betont wird. Auffallend sind die großflächigen Verglasungen am vorgezogenen Flügel. Hier lag ehemals der große Speisesaal, der sich mit großzügigen Fenstertüren nach einer Terrasse mit einer Brunnenplastik und weiter nach den Sportplätzen öffnete. Die Amor-Figur des Brunnens von Hugo Lederer ging nach 1945 verloren. Auch die großen annähernd quadratischen Fenster mit feiner Sprossenteilung wurden in den 1970er Jahren durch kräftig profilierte Flügelfenster ersetzt. Das Wohnheim überstand den Krieg unbeschadet und wurde von den britischen Streitkräften zur Unterbringung ihrer weiblichen Angehörigen genutzt. Heute beherbergt das Haus die Verwaltung des Olympiaparks.

(47) Hegemann, Werner: Werner March (Neue Werkkunst), Berlin/Leipzig/Wien 1930, S. 11-13, Taf. 8-11; Krause, Gerhard: Das Deutsche Sportforum, Berlin 1928, S. 13, 15, 17, 38, 56.

(48) Gustav Böß sorgte dafür, dass die Stadt Berlin das Heim stiftete. Anna Böß unterstützte in den 1920er Jahren eine Reihe wohltätige Institutionen in Berlin.

Teilobjekt Haus des Reichssportführers mit Bonzestatue "Falkner"

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,007 |

|---|---|

| Sachbegriff | Dienstwohnhaus & Villa & Plastik |

| Datierung | 1939 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Entwurf | Wynand, Paul (Bildhauer) |

| Bauherr | von Tschammer und Osten, Hans (Präsident des Reichsakademie für Leibesübungen des Sportforums) |

Nahe dem Westtor des Olympiageländes liegt das Haus des Reichssportführers Hans von Tschammer und Osten. (50) Der Bau entstand nach den Olympischen Spielen 1937-38 nach Plänen von Werner March an der Stelle des offenen Tanzrings des Frauenbezirks. (51) Von Tschammer und Osten, 1933 zum Reichssportführer ernannt und seit 1936 Präsident der Reichsakademie für Leibesübungen des Sportforums, wünschte sich eine repräsentative Dienstvilla auf dem Forumgelände. Davon zeugt nicht nur die Lage der Villa am westlichen Endpunkt der Sichtachse des Sportforums, sondern auch der wuchtige, von sechs Muschelkalkpfeilern getragene Portikus am Eingang. Er bildet den Gegenpol zum Portikus am Haus des Deutschen Sports. Das zweigeschossige Wohnhaus mit flachem Satteldach hat wie alle Bauten von Werner March auf dem Sportforum eine Fassade mit Verkleidung aus kleinformatigen holländischen Ziegeln erhalten. Zum Garten, der vom Gartenarchitekten Heinrich Friedrich Wiepking-Jürgensmann gestaltet worden war, liegt ein eingeschossiger Wirtschaftsflügel mit einer gedeckten Veranda. Die Villa überstand weitgehend unbeschadet den Krieg. Allerdings wirkt der Einbau neuer Türen und Fenster in der Nachkriegszeit störend. Nach Tschammers Tod 1943 wohnte die Familie weiterhin hier. Ab 1946 wurde das Gebäude vom britischen Stadtkommandanten genutzt, erst als Dienstvilla, später als Offiziersmesse und Gästehaus des British Army Headquarters auf dem Gelände. Die dafür erfolgten Umbauten haben auch im Inneren zu Veränderungen geführt. Erhalten haben sich Türen, Treppe und der Kamin in der Wohnhalle. Heute wird das Haus für festliche Veranstaltungen und Tagungen genutzt. Als Geschichtsort erinnert die Dienstvilla an die Rolle Hans von Tschammer und Osten, die er als Sportfunktionär und SA-Gruppenfu?hrer im NS-Staat einnahm. Er war maßgeblich für die Umstrukturierung und Gleichschaltung des Sports im Dritten Reich verantwortlich. Er sorgte dafür, dass auch die Sportverbände der nationalsozialistischen Ideologie untergeordnet wurden und "anstelle der bisherigen demokratischen Prinzipien das nationalsozialistische Führerprinzip eingeführt wurde" (52). Als Mitglied des Deutschen Olympischen Ausschusses übernahm von Tschammer die ideologische Vorbereitung der Olympischen Spiele von 1936. Auf von Tschammers nationalsozialistische Gesinnung weist auch die von ihm 1938 im Garten aufgestellte Bronzestatue "Falkner" hin. (53) Die von Paul Wynand geschaffene überlebensgroße Aktfigur mit einem Adler auf der rechten Hand hält in der linken Hand ein Kurzschwert. Ein solches römisches Kurzschwert wurde als Statussymbol und Hoheitszeichen von SS-Offizieren getragen, das auch der Sportfunktionär von Tschammer trug.

(50) Schmidt, Thomas: Das ehemalige Wohnhaus des "Reichssportführers" auf dem Olympiagelände, Berlin-Charlottenburg. In: Politisch unbequeme Denkmale, Umgang mit Zeugnissen der NS-Zeit, Beiträge zu Denkmalpflege in Berlin, Heft 45, hrsg. v. Landesdenkmalamt Berlin, Berlin 2015, S. 70-73.

(51) Werner Marchs Bebauungsplan für das Sportforum von 1926 sah hier eine Frauenturnhalle des Frauenbezirks vor. Vgl. Krause, Gerhard: Das Deutsche Sportforum, Berlin 1928, S. 52.

(52) https://de.wikipedia.org/wiki/Hans

(53) Skulptur und Macht, Figurative Plastik im Deutschland der 30er und 40er Jahre, Ausstellungskat. der Akademie der Künste, Berlin 1983, S. 47 f., 58 f.

Teilobjekt Tennispavillon

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,008 |

|---|---|

| Sachbegriff | Pavillon & Umkleidegebäude & Gerätehaus |

| Datierung | 1929 |

| Entwurf | March, Werner (Architekt) |

| Adressen | Prinz-Friedrich-Karl-Weg |

Nahe dem Frauenheim liegt der Tennispavillon für die Tennisplätze des ehemaligen Frauenbezirks des Sportforums. (49) Der elegante, grazile Pavillon entstand 1929 nach einem Entwurf von Werner March am Rande der Murellenschlucht auf einem höher gelegenen Aussichtspunkt des Forumgeländes. Er besteht aus einer breit überdachten Halle mit allseitig verglasten Wänden zwischen Sichtmauerwerk, die auf einem wuchtigen zweigeschossigen Bruchsteinsockel ruht, der zwischen den verschiedenen Höhen des Geländes vermittelt. Während die Halle nur einen Raum hat, der als Ruhe- und Erfrischungsraum gedacht war, sind in den Untergeschossen Umkleide- und Geräteräume untergebracht. Vor allem die gesprossten Eisenfenster mit schlanken Profilen und das dünne Eisenbetondach der Halle vermitteln eine sachliche, moderne Gestaltung. Der instandgesetzte Pavillon wird bis heute genutzt, ebenso wie die dazugehörigen Tennisplätze. Die vertiefte, von Kalksteinmauern umgebene Platzanlage mit drei Spielfeldern, ehemals Tennisplätze Nord, ist an der Ost- und Südseite von drei steinernen Tribünensteinstufen umgeben.

(49) Hegemann, Werner: Werner March (Neue Werkkunst), Berlin/Leipzig/Wien 1930, S. 13. Taf. 7.

Teilobjekt Pförtnerhaus

| Teil-Nr. | 09040530,T,014,T,009 |

|---|---|

| Sachbegriff | Pförtnerhaus |

| Datierung | 1950-1956 |

| Entwurf & Ausführung | Besatzungsbaudienststelle |

Teilobjekt Olympiaglocke

| Teil-Nr. | 09040530,T,015 |

|---|---|

| Sachbegriff | Plastik |