In Umsetzung des Preußischen Landrechts von 1794 wurden 1815 die beiden innerstädtischen Begräbnisplätze in Charlottenburg, der Kirchhof an der Lietzower Kirche und der 1720 eröffnete Stadtfriedhof, geschlossen. (1) Mit der Planung des neuen "Totengartens", des Luisenkirchhofs I, Guerickestraße 5-9 (2), wurde auf Veranlassung des Bürgermeisters Otto Ferdinand Sydow der seit 1802 im Schlosspark wirkende Königliche Hofgärtner Georg(e) Steiner beauftragt, der im März 1815 seine Pläne einreichte. (3) Die Einweihung des Friedhofs erfolgte am 16. Juli 1815. Der Luisenkirchhof I wurde mehrfach erweitert, zuletzt 1847 und 1849. (4) 1856 wurde ein neuer Hauptweg angelegt und Steiners Gestaltung zugunsten einer ökonomisch effektiveren Gliederung der Bestattungsquartiere teilweise aufgegeben. Im Oktober 1884 erfolgte eine erste Schließung mit Ausnahme reservierter Stellen und erworbener Erbbegräbnisse; doch auch danach entstanden noch große Erbbegräbnisanlagen. (5) Nach 1918 wurde der Friedhof verkleinert und für Urnenbeisetzungen geöffnet; 1945 wurden zahlreiche Opfer der letzten Kriegswochen hier begraben. Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und nachfolgende mangelnde Unterhaltung führten zu Verfall und Abriss beschädigter und verwahrloster Grabbauten. Die Kirchhofsbauten von 1853/54 sind ebenfalls nicht bewahrt. Der Friedhof ist heute nach Geländeverkäufen in den 1960er Jahren nur noch ein Torso der ehemals bedeutenden Anlage. (6) Von den Gestaltungen des Gartenkünstlers Georg Steiner, der einen der modernsten Begräbnisplätze Preußens zu Beginn des 19. Jahrhunderts schuf, ist nichts erhalten geblieben. (7)

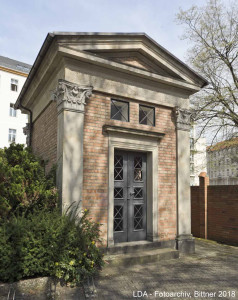

Der heutige Friedhof zeigt Reste der geometrisch gegliederten Erweiterungsflächen der 1830er und 1840er Jahre. Hier sind, wenn auch nicht immer am ursprünglichen Standort, einige bedeutende Erbbegräbnisarchitekturen und Grabdenkmäler überliefert. (8) Von künstlerischer- und kulturgeschichtliche Bedeutung sind das spätklassizistische Grabmal Collignon (spätere Belegung) und das neogotische Grabmal der Familie March an der Nordwand des Friedhofs. Beide Grabmäler wurden mit gelblichem Ziegelstein und Terrakotten der Firma March ausgestattet. Einen eigenen Bereich bilden die Erbbegräbnisse der Familie des Barons Kill Mar und Ida von Blücher mit einem spätklassizistischen Mausoleum, das um 1881 von dem Baumeister Georg Römer errichtet wurde. Dazu gehören eine offene Gruftanlage mit Obelisken für den Baron Edelmar Georg von Kill Mar von 1887 sowie das monumentale Mausoleum aus rotem schwedischen Granit für die Stiftsdame Ida von Blücher, das 1900-05 nach einem Entwurf des Architekten Paul Wittig errichtet wurde. Dieser Bau zeigt im Inneren eine aufwendige Wandgestaltung mit Kuppelmosaik aus goldfarben hinterlegten Glassteinen. Im Zentrum befindet sich ein mächtiger Prunksarkophag aus Marmor. Das Äußere des Baues zeigt deutlich den Einfluss des Jugendstils. Die kostbaren Bronzetüren sind verschollen.

(1) Nur noch in seltenen Ausnahmefällen durfte auf dem "Dorfkirchhof" bis 1860 beigesetzt werden. Der Stadtfriedhof wurde in den 1840er Jahren aufgelassen und verkauft. Als Ausgleich wurde den Lietzower Bürgern auf dem östlich der Stadt geplanten neuen Friedhof jeweils eine freie Grabstätte zu acht Plätzen offeriert.

(2) Jochens, Birgit/May, Herbert: Die Friedhöfe in Berlin-Charlottenburg, Geschichte der Friedhofsanlagen und deren Grabmalkultur, Berlin 1994, S. 28-30, 35-44, 171-173; Wohlberedt, Willi: Verzeichnis der Grabstätten bekannter und berühmter Persönlichkeiten in Groß-Berlin und Potsdam mit Umgebung, 4 Teile, Berlin 1932-1952, S. 128, 233; Hammer, Klaus/Nagel, Jürgen: Historische Friedhöfe & Grabmäler in Berlin, Berlin 1994; S. 152 f.; Mende, Hans-Jürgen: Lexikon Berliner Grabstätten, Berlin 2006, S. 217 f.

(3) Georg(e) Steiner (1774-1834), unehelicher Sohn des späteren Königs Friedrich Wilhelm II., wuchs als Adoptivsohn des Hofgärtners Johann George Steinert auf, 1791-94 Ausbildung bei Johann Wilhelm Sello. Wanderjahre in Kassel, Herrenhausen und England. Von 1802-1834 Hofgärtner in Charlottenburg. Von 1801 bis etwa 1824 führender Gartenkünstler in Preußen, Umgestaltung von Teilen des Schlossparks und der Dorfaue von Lietzow. Ab 1825 Vorsteher des Ausschusses für bildende Gartenkunst im Verein zur Beförderung des Gartenbaues in Preußen. Vgl. Wimmer, Clemens Alexander: Zur Geschichte der Verwaltung der königlichen Gärten In Preußen. In: Preußisch Grün Hofgärtner in Brandenburg-Preußen, Berlin 2004, S. 77 ff., 333 f.

(4) Die Erweiterungsflächen sind vermutlich in der streng geometrischen Gestalt angelegt worden, wie sie ein Lageplan von 1939 erscheinen lässt. Auf einem westlichen Erweiterungsgrundstück errichteten 1853 Maurermeister Thiele und Zimmermeister Zeitler ein Totengräberwohnhaus mit Stall, ein Jahr später entstand an der östlichen Grundstücksgrenze eine von O. Irmisch erbaute Leichenhalle in romanischen Formen.

(5) Wie die der Familien des Baron Kill Mar, von Helmholtz, von Siemens, Warschauer und von Blücher. Das Erbbegräbnis von Helmholtz wurde 1903 zum Neuen Friedhof Wannsee, das der Familie von Siemens 1922 zum Südwestkirchhof nach Stahnsdorf verlegt.

(6) Viele Familien verzichteten auf ihre Grüfte; vereinzelt kam es zu Umbettungen aus zerstörten Erbbegräbnissen in besser erhaltene Grüfte. 1958 schloss sich die Gemeinde der Gesetzesvorlage von 1953 zur schrittweisen Aufhebung des Erbbegräbnisstatus an. Ein größeres Friedhofsgelände wurde an das Kaiserin-Augusta-Gymnasium verkauft und in den 1960er Jahren ein weiterer Teil zum Neubau der Evangelischen Schule abgetreten. Hierdurch mussten der westliche Haupteingang verlegt und das Totengräberhaus abgerissen werden. Für den neuen Eingang an Guerickestraße wurde die Erbbegräbnisfläche neben dem Mausoleum der Familie Muenchhoff geräumt.

(7) Steiner hatte geometrische Formen mit landschaftlichen Partien verknüpft und zahlreiche Bankplätze auf dem Friedhof unter Trauerweiden vorgesehen, darunter zwei auch von Zypressen und Tannen umgebene Bänke hinter dem Eingangstor. Nach seinem Entwurf bildeten kreisförmige oder ovale Rasenstücke, umgeben von Erschließungswegen, die für bestimmte Gruppen vorgesehenen Bestattungsfelder. Als Alleebäume säumten teilweise Hängebirken, Ahorn, Kastanien, Pappeln sowie Eichen und Linden die Wege. Er umgab den Friedhof und die Grabfelder mit Ziersträuchern und sah auch Zierpflanzen wie weiße Rosen und Lilien auf Grabfeldern vor. Seine Planung mit Erb- und Familienbegräbnissen wurde unter Begleitung von Pfarrer Johann C. G. Dressel weitgehend umgesetzt. Auf einem runden Platz entstand ein zentrales Denkmal für die in den Befreiungskriegen 1813-15 gefallenen Charlottenburger, bestehend aus einem altarförmigen Mal mit eiserner Inschriftenplatte. Ausführliche Darstellung in: Jochens, Birgit/May, Herbert: Die Friedhöfe in Berlin-Charlottenburg, Geschichte der Friedhofsanlagen und deren Grabmalkultur, Berlin 1994, S. 36 ff.

(8) Bedeutende hier bestattete Persönlichkeiten sind u. a. der Tonwarenfabrikant Ernst March (1798-1847), auch der Bankier Robert Warschauer (1860-1918) und seine Ehefrau Adéle Warschauer-Thévoz (1877-1941), der Bürgermeister Otto Ferdinand Sydow (1754-1818), die Stiftsdame Ida von Blücher (gest. 1900) und ihr Adoptivvater George Baron Kill Mar (gest. 1887) sowie der ehemalige Amtmann und wohltätige Stifter Christian Friedrich Muenchhoff (gest. 1876), aber auch der Pfarrer Wilhelm Stier (gest. 1912). Infolge der Geländeabgaben und Abräumungen sind bedeutende Grabstätten, z. B. die des Pfarrers Dressel (gest. 1824), des Gymnasialdirektors Ludwig Cauer (gest. 1834) und des Dramatikers Wilhelm Meinhold (gest. 1851), nicht erhalten. Dazu gehören auch die Erbbegräbnisse des Leutnants Karl Gustav Adolf von Wartenberg (gest. 1847), des Kaufmanns Francois Collignon (um 1948 umgebettet) und des Fabrikanten-Ehepaares Paul und Martha March.